12月22日過去了。

靜悄悄的。

沒有地震,沒有海嘯,沒有隕石撞地球,太陽還是從東方升起。

時間很平靜的在我們身邊滑過,像是一條極細的水流,存在著,卻容易被忽略。

然後在午夜十二點的時候,23日降臨。

人類又撐過了另一個世界末日,瑪雅人古曆法的預言宣告失準。

對於末日將會來臨,我完全不抱任何疑問。

我相信這個世界會迎來末日。

聖經這麽記載道:“但那日子,那时辰,没有人知道,连天上的使者也不知道,子也不知道,惟独父知

道。挪亚的日子怎样,人子降临也要怎样。当洪水以前的日子,人照常吃喝嫁娶,直到挪亚进方舟的那日;不知不觉洪水来了,把他们全部冲去。人子降临也要这

样。那时,两个人在田里,取去一个,撇下一个。两个女人推磨,取去一个,撇下一个。所以你们要儆醒,因为不知道你们的主是那一天来到。家主若知道几更天有

贼来,就必儆醒,不容人挖透房屋;这是你们所知道的。所以,你们也要豫备,因为你们想不到的时候,人子就来了。”(馬太福音二十四:36-44)

但是當聖經都已經說了末日會在我們“不知不覺”,“想不到的時候”降臨,那我們又何必去苦苦猜測、等待末日的降臨?

把握當下,認真地把每一分,每一秒都當作是生命的最後一刻來活著,那就不會有遺憾。

在22日之前,市面上出現了許多宣傳單張,上面寫著的都是“末日即將來臨,讓我們狂歡到最後一秒!”之類的廣告標語。

仔細一看,這些都是夜店酒吧的廣告。

如果末日真的在2012年12月22日午夜12點降臨,這些人真的希望自己生命中的最後一秒是和一群自己完全不認識的人在一個燈紅酒綠的地方度過嗎?

在喧囂和煙霧彌漫的環境中迎來生命的終點,真的是他們想要的東西嗎?

我真的很不明白這些人的想法。

真的。

我在12月20日的時候在面子書上分享了這麽一張照片,上面說:

“I am not afraid for the world will end in 2012, I fear that the world will continue without changing anything."

對一群每天活在水深火熱的環境的人來説,末日對他們來説也許是終止一切苦難的契機。

他們不必再挨餓、不必每天聼著砲彈在屋前爆炸的聲音入睡、不必擔心如何生存下去。

也許當我們在23日早晨為自己仍在呼吸而歡呼著的時候,這些人,這些孩子卻在嘆息著爲何太陽仍然升起。

爲何末日沒有降臨。

爲何他們還活著。

末日不可怕,就像我的朋友在她的文章裏寫的:“死亡並不可怕,如果你知道它什麽時候到來。還有,你會去哪裏。”

我曾經說過,人類總會對未知的事情感到恐慌。

我們不知道自己什麽時候會死,死了之後會到哪裏去,所以我們害怕末日,害怕死亡。

但是如果我們確實地知道我們死後會到一個更美好的地方去的話,這一切不再像我們想象中的那麽可怕。

如果我們讓我們愛的人知道我們愛他們,如果我們珍惜這正在流失的每一分每一秒,即使末日在下一秒鐘到來,我們也沒有遺憾。

寫這篇文章的時候,時鐘記錄著的時間是2012年12月31日傍晚七點。

再過五個小時,2012年將會成爲過去式,2013年正式降臨。

我為自己寫下了2013願景,一共10個大目標,21個小目標,而信仰、健康、工作、家人都在我的願景計劃中。

我不想在我的生命中遺漏任何人、任何事。

不管能做的事多麽微不足道,只要能夠帶來改變,我都想試試看。

2012年,我失去了我的阿公,而對此我有遺憾。

我不想同樣的事再次發生。

如果在看這篇文章的你也有2013願景的話,我們一起加油。

如果你沒有任何計劃的話,請把握當下,努力讓自己和周圍的人幸福。

祝你,祝我,2013年快樂。

加油。

2012年12月31日 星期一

2012年12月27日 星期四

我可以出院了嗎?

我們醫院的骨科一直以來都面對著一個問題:手術室不足。

醫院裏只有兩閒手術室,卻同時要服務外科、婦產科、骨科、耳鼻喉科和眼科的病人,不只是設施不足,就連麻醉科的人手也很緊張。

很多時候當我們已經將病人的名字排入手術名單中后,卻因爲有媽媽難產,或是有人肚破腸流必須進行緊急手術而將已經被排進名單的手術挪后。

受影響的,通常都是骨科病人。

其實這種情況也無可厚非,畢竟相較起來,骨科病人的情況一般上都不算危急,就算手術被拖延了,也不會對生命造成直接的影響。

但是對病人來說,卻為他們造成了不少的麻煩。

一般上病人在手術開始之前的六個小時就必須開始禁食,但是我們往往請病人在早餐或午餐之後開始禁食后,眼見當天因爲緊急手術太多,實在是沒有辦法為病人動手術,便得在深夜時分允許病人吃東西,隔天再重新禁食。

這樣的循環可以重復個兩三天,甚至是四五天。

試想想你每天早餐之後就開始不吃不喝,然後滿心期待可以動手術,等啊等的到了淩晨十二點,一個醫生跑來跟你說:“對不起啊,我們今天不能替你動手術,你先吃點東西,明天早餐過後再禁食。”

你看了看床邊的櫃子上只有一條白麵包和白開水,三更半夜的你又不能讓誰去買東西給你吃,醫院也不提供膳食了,你只能胡亂吃些麵包然後睡覺。

隔天,同樣的事情發生。

再隔天,同樣的事情發生。

再再隔天,淩晨十二點,説不定你早已經一手捧著白麵包一手捧著白開水,在醫生還沒開口前就在他面前把東西給吞了下去,當作無聲的抗議。

我們身為醫護人員,在面對這種情況的時候,很尷尬。

病房裏有一個伯伯,有糖尿病好幾年了,進來的時候説腳上長了個瘡,流膿發疼。

我們為他清理傷口,把已經壞死的肌肉給去除掉。

隔天,傷口又有膿水流出來。

老闆看了之後說:“把他那受影響的腳趾給切掉(Ray amputation)吧!”

於是我們將他的左腳第一和第二只腳趾給切除了。

接下來的幾天,我在為伯伯檢查傷口的時候,見傷口復原得不錯,便對他說:“伯伯,你出院后一定要到附近的診所洗傷口哦,不可以自己洗,不然發炎受感染了你也不知道。”

伯伯很開心地點頭說:“一定,一定!我可以出院了嗎?”

我說:“我們再觀察多幾天,如果沒事應該就可以回家了。”

可是過了兩天,情況急轉直下。

老闆看著伯伯腳上那流膿的傷口,又就著自窗口射進來的陽光看了看手上的X光片,說:“我看,我們要切掉這個地方。”說著在伯伯腳掌一半的地方划了一條綫。

伯伯說,他不想動手術。

老闆聳了聳肩,讓伯伯再考慮考慮后,就走開了。

從那天起,伯伯的神情變了。

在那之前,伯伯都是仰臥著,看到我走近的時候會笑著和我打招呼,我每次問他:“伯伯今天好不好?”他都會說:“好!”

可是漸漸的,他的臥姿變成了側躺,背向著走廊。

臉上的笑容,不見了。

他捲曲著身子,似乎想要保護著什麽。

就連我走近的時候,他閉上了眼睛,不再主動和我説話。

過了幾天,老闆對伯伯說:“爲了避免感染擴散,我們覺得將你的腳切掉會比較好。”

正式地為伯伯的腳宣判了死刑。

這一次,伯伯沒有反抗,靜靜地在同意書上簽了字。

他簽字的那天,我休假。

隔天我問我的同事:“老闆知道伯伯其實不想動手術嗎?”

同事搖了搖頭:“應該不知道吧,可是同意書都簽了,就代表他願意動手術了啊!”

於是伯伯的名字被安排進手術名單裏,手術:Below knee amputation (低於膝蓋截肢)。

和其他的骨科病人一樣,伯伯也是一直不斷的禁食、被允許吃東西、禁食、又再被允許吃東西、然後又禁食。

他很合作,不吵不惱,也不説話。

每天都是靜靜的捲曲著身子躺在床上,面對著窗戶,背對著走廊。

和他那正在腐爛的腳一起度過每一天。

那一天,我們正在巡房的時候,護士氣沖沖地走了過來,說:“醫生,那個病人應該禁食的,可是他偷吃東西了啦!”說著指向一個病人。

那個病人不是別人,是那個伯伯。

我的上司一臉不耐,說:“算了,打一個電話給手術室,說我們要延後這個病人的手術。”

巡完房之後,我來到伯伯的床邊,拉過了一張椅子坐了下來。

我看著伯伯說:“對不起伯伯,我們真的有很多緊急手術,導致你的手術一拖再拖,讓你一直在餓肚子,真得很對不起。”

沉默了好幾天的伯伯急忙說:“別這麽說,是我不好,我向你們道歉,我不應該吃東西,我應該聼你們的話。”

伯伯頓了一會兒,說:“我有胃病,剛剛我的胃很痛,痛得我真的受不了,所以吃了一點東西,真的是很對不起。”

伯伯一直在道歉,是那種發自内心,很真摯的道歉。

我看著一直在道歉的伯伯,心裏很難過。

這整件事情真的不是他的錯。

如果我們能夠早點為他動手術的話,那怎麽會需要禁食那麽久的時間?

如果沒有禁食那麽久的話,他又怎麽會胃痛?

他不胃痛的話,他就不會偷吃東西。

他不偷吃東西的話,護士就不會罵他,醫生也不會認爲他是不聽話的病人。

他爲了一個不算是他的錯的錯,而做出如此真摯的道歉,我身爲醫院的一分子,感到十分的愧疚。

我也向他道歉,為我們醫院一直在拖延他的手術而道歉。

對於這些一直不能動手術的病人,我一直都覺得很對不起他們。

嚴格説來誰都沒有錯,麻醉科沒有錯,我們沒有錯,病人也沒有錯。

要怪就怪院方耗資那麽多錢建了富麗堂皇的醫療大樓,大樓裏的手術室卻因爲技術問題遲遲不能啓用。結果偌大的手術室就擺在那裏,快一年了,什麽時候能夠開始運作仍沒有消息。

我在外科的時候看過我的上司因爲拖了病人好久的手術而十分真摯的道歉, 也許因爲如此,每次我去向病人解釋爲何必須延後他們的手術的時候,我也都會很誠懇的道歉。

因爲這真的是院方的問題。

在我們互相道歉聲中,伯伯忽然說:“醫生,我要回家。”在這個時候,他才擡起頭來,看著我。

我愣了一下,說:“你的腳……”

伯伯說:“我不想治了。”

我說:“伯伯,你的腳不是不能治……”話未說完,伯伯打斷我說:“我知道,我不想治了,讓我回家吧。”

我開口正想説話,伯伯說:“我已經給我兒子打電話了,他等一下就回過來接我回家。你就讓我回家吧。”語氣中滿滿的盡是堅定,沒有商量的餘地。

我看著他,那蒼老的臉上有的是落寞、和士氣低落的樣子。

我忽然想起那一天,他開心點頭地說:“一定,一定!我可以出院了嗎?”時的樣子。

一樣的地方,一樣的病人,不一樣的神情。

我說:“我不能做決定,我請我的上司來,你來告訴他,好不好?”

到最後,伯伯回家了。

我不知道他的腳最後會變成什麽樣子,但是我更擔心的是他這個人。

他離開前的那個樣子就像是已經放棄生命的人,感受不到絲毫的生氣。

我什麽都不能做,只能為他祈禱,希望他能夠振作起來。

因爲生命很美好,所以要好好活下去。

醫院裏只有兩閒手術室,卻同時要服務外科、婦產科、骨科、耳鼻喉科和眼科的病人,不只是設施不足,就連麻醉科的人手也很緊張。

很多時候當我們已經將病人的名字排入手術名單中后,卻因爲有媽媽難產,或是有人肚破腸流必須進行緊急手術而將已經被排進名單的手術挪后。

受影響的,通常都是骨科病人。

其實這種情況也無可厚非,畢竟相較起來,骨科病人的情況一般上都不算危急,就算手術被拖延了,也不會對生命造成直接的影響。

但是對病人來說,卻為他們造成了不少的麻煩。

一般上病人在手術開始之前的六個小時就必須開始禁食,但是我們往往請病人在早餐或午餐之後開始禁食后,眼見當天因爲緊急手術太多,實在是沒有辦法為病人動手術,便得在深夜時分允許病人吃東西,隔天再重新禁食。

這樣的循環可以重復個兩三天,甚至是四五天。

試想想你每天早餐之後就開始不吃不喝,然後滿心期待可以動手術,等啊等的到了淩晨十二點,一個醫生跑來跟你說:“對不起啊,我們今天不能替你動手術,你先吃點東西,明天早餐過後再禁食。”

你看了看床邊的櫃子上只有一條白麵包和白開水,三更半夜的你又不能讓誰去買東西給你吃,醫院也不提供膳食了,你只能胡亂吃些麵包然後睡覺。

隔天,同樣的事情發生。

再隔天,同樣的事情發生。

再再隔天,淩晨十二點,説不定你早已經一手捧著白麵包一手捧著白開水,在醫生還沒開口前就在他面前把東西給吞了下去,當作無聲的抗議。

我們身為醫護人員,在面對這種情況的時候,很尷尬。

病房裏有一個伯伯,有糖尿病好幾年了,進來的時候説腳上長了個瘡,流膿發疼。

我們為他清理傷口,把已經壞死的肌肉給去除掉。

隔天,傷口又有膿水流出來。

老闆看了之後說:“把他那受影響的腳趾給切掉(Ray amputation)吧!”

於是我們將他的左腳第一和第二只腳趾給切除了。

接下來的幾天,我在為伯伯檢查傷口的時候,見傷口復原得不錯,便對他說:“伯伯,你出院后一定要到附近的診所洗傷口哦,不可以自己洗,不然發炎受感染了你也不知道。”

伯伯很開心地點頭說:“一定,一定!我可以出院了嗎?”

我說:“我們再觀察多幾天,如果沒事應該就可以回家了。”

可是過了兩天,情況急轉直下。

老闆看著伯伯腳上那流膿的傷口,又就著自窗口射進來的陽光看了看手上的X光片,說:“我看,我們要切掉這個地方。”說著在伯伯腳掌一半的地方划了一條綫。

伯伯說,他不想動手術。

老闆聳了聳肩,讓伯伯再考慮考慮后,就走開了。

從那天起,伯伯的神情變了。

在那之前,伯伯都是仰臥著,看到我走近的時候會笑著和我打招呼,我每次問他:“伯伯今天好不好?”他都會說:“好!”

可是漸漸的,他的臥姿變成了側躺,背向著走廊。

臉上的笑容,不見了。

他捲曲著身子,似乎想要保護著什麽。

就連我走近的時候,他閉上了眼睛,不再主動和我説話。

過了幾天,老闆對伯伯說:“爲了避免感染擴散,我們覺得將你的腳切掉會比較好。”

正式地為伯伯的腳宣判了死刑。

這一次,伯伯沒有反抗,靜靜地在同意書上簽了字。

他簽字的那天,我休假。

隔天我問我的同事:“老闆知道伯伯其實不想動手術嗎?”

同事搖了搖頭:“應該不知道吧,可是同意書都簽了,就代表他願意動手術了啊!”

於是伯伯的名字被安排進手術名單裏,手術:Below knee amputation (低於膝蓋截肢)。

和其他的骨科病人一樣,伯伯也是一直不斷的禁食、被允許吃東西、禁食、又再被允許吃東西、然後又禁食。

他很合作,不吵不惱,也不説話。

每天都是靜靜的捲曲著身子躺在床上,面對著窗戶,背對著走廊。

和他那正在腐爛的腳一起度過每一天。

那一天,我們正在巡房的時候,護士氣沖沖地走了過來,說:“醫生,那個病人應該禁食的,可是他偷吃東西了啦!”說著指向一個病人。

那個病人不是別人,是那個伯伯。

我的上司一臉不耐,說:“算了,打一個電話給手術室,說我們要延後這個病人的手術。”

巡完房之後,我來到伯伯的床邊,拉過了一張椅子坐了下來。

我看著伯伯說:“對不起伯伯,我們真的有很多緊急手術,導致你的手術一拖再拖,讓你一直在餓肚子,真得很對不起。”

沉默了好幾天的伯伯急忙說:“別這麽說,是我不好,我向你們道歉,我不應該吃東西,我應該聼你們的話。”

伯伯頓了一會兒,說:“我有胃病,剛剛我的胃很痛,痛得我真的受不了,所以吃了一點東西,真的是很對不起。”

伯伯一直在道歉,是那種發自内心,很真摯的道歉。

我看著一直在道歉的伯伯,心裏很難過。

這整件事情真的不是他的錯。

如果我們能夠早點為他動手術的話,那怎麽會需要禁食那麽久的時間?

如果沒有禁食那麽久的話,他又怎麽會胃痛?

他不胃痛的話,他就不會偷吃東西。

他不偷吃東西的話,護士就不會罵他,醫生也不會認爲他是不聽話的病人。

他爲了一個不算是他的錯的錯,而做出如此真摯的道歉,我身爲醫院的一分子,感到十分的愧疚。

我也向他道歉,為我們醫院一直在拖延他的手術而道歉。

對於這些一直不能動手術的病人,我一直都覺得很對不起他們。

嚴格説來誰都沒有錯,麻醉科沒有錯,我們沒有錯,病人也沒有錯。

要怪就怪院方耗資那麽多錢建了富麗堂皇的醫療大樓,大樓裏的手術室卻因爲技術問題遲遲不能啓用。結果偌大的手術室就擺在那裏,快一年了,什麽時候能夠開始運作仍沒有消息。

我在外科的時候看過我的上司因爲拖了病人好久的手術而十分真摯的道歉, 也許因爲如此,每次我去向病人解釋爲何必須延後他們的手術的時候,我也都會很誠懇的道歉。

因爲這真的是院方的問題。

在我們互相道歉聲中,伯伯忽然說:“醫生,我要回家。”在這個時候,他才擡起頭來,看著我。

我愣了一下,說:“你的腳……”

伯伯說:“我不想治了。”

我說:“伯伯,你的腳不是不能治……”話未說完,伯伯打斷我說:“我知道,我不想治了,讓我回家吧。”

我開口正想説話,伯伯說:“我已經給我兒子打電話了,他等一下就回過來接我回家。你就讓我回家吧。”語氣中滿滿的盡是堅定,沒有商量的餘地。

我看著他,那蒼老的臉上有的是落寞、和士氣低落的樣子。

我忽然想起那一天,他開心點頭地說:“一定,一定!我可以出院了嗎?”時的樣子。

一樣的地方,一樣的病人,不一樣的神情。

我說:“我不能做決定,我請我的上司來,你來告訴他,好不好?”

到最後,伯伯回家了。

我不知道他的腳最後會變成什麽樣子,但是我更擔心的是他這個人。

他離開前的那個樣子就像是已經放棄生命的人,感受不到絲毫的生氣。

我什麽都不能做,只能為他祈禱,希望他能夠振作起來。

因爲生命很美好,所以要好好活下去。

2012年12月8日 星期六

外劳

前幾天病房裏來了個病人,是個緬甸籍的外勞。

我的同事在問診的時候問他發生了什麽事,他說他在家裏的浴室跌倒,摔斷了手。

病人的馬來文不好的關係,問起診來很辛苦,同事在語氣閒明顯的透露出了他的不耐煩。

在問到有沒有過敏的時候,病人搖頭。

同事再一次確認:“吃蝦或是烏賊等海鮮之後不會發癢?”

病人說:“沒有吃蝦。只吃菜。”

同事問:“沒有吃蝦?爲什麽沒有吃蝦?”

病人尷尬的笑了一下,不知道怎樣回答。

我在一旁說:“蝦很貴。”

同事一臉驚訝:“蝦很貴嗎??”

我沒好氣地說:“你都不上菜市場嗎?”

就算沒上菜市場,有常識點的人都會知道海鮮價格不菲吧?

對於這些進醫院的外勞,我只能用比對一般病人更多的同情來看待他們。

他們離鄉背井,遠從越南、印尼、柬埔寨甚至尼泊爾來到這裡討生活,為的不過是要讓遠在家鄉的親人有瓦遮頂,有飯可以吃。

他們過來之前到處借錢來償還經紀人的介紹費,過來的時候經過海關的百般刁難和經紀人的欺壓,過來之後還要接受雇主的剝削,為的都不只是自己而已。

他們在烈日下扛著重物工作,在悶熱的工廠裏流著汗的時候,心裏想著的都是遠在家鄉的家人。

拿到薪水之後,留下一點給自己,剩下的全部寄回家。

我常常會經過一條大路,路邊是一排店屋。從大路看去的話,就可以從店屋樓上那半開著的窗戶看進去,看見一閒小小的房間裏塞了五六張的雙層床(double decker)。

一閒房間裏住著十到十二個人。

這就是外勞的生活環境。

他們來到我們國家,干的都是我們自己不屑去干的工作。

建築、工業、清潔、服務,有多少這些領域的人力資源需要仰賴外勞來滿足?

我們沒有看到他們對國家建設的幫助,卻只注重在他們之中的那一小群害群之馬。

很多人看到外勞就覺得他們會打劫、會強姦、會偷竊,卻忘了每天在報紙上被登出來的那些搶劫犯和強姦犯人,有多少是我們自己國家的人,又有多少人是外勞?

很多人說外勞來這裡和我們搶飯碗,問題是我們願不願意像他們一樣任勞任怨,做牛做馬?

他們做的都是高風險的工作,我們卻都看不到。

我看過一個外勞在割油棕的時候,那鐮刀掉了下來,直接割斷了他的頸大動脈。

我們雖然成功止血,但是因爲腦部缺血的關係,病人半邊的頭腦報銷。

我們覺得病人的情況不樂觀,想和病人家屬討論治療方針,卻沒有辦法。

因爲他的家人在柬埔寨。

最後是他的老闆出面,決定讓我們停止治療。

外勞回家了,卻不再呼吸。

另一個外勞來自緬甸,工作的時候整只手捲進了機器裏,手的骨頭斷了。

我們要給他動手術,他不要。

因爲手術費很貴,怕保險扣到來所剩無幾。

就算我們跟他解釋不做手術的話,以後手部可能無法正常操作,他仍堅持己見。

他不知道如果他的手部無法正常操作,他很大可能性將失去他的工作。

從前我在外科的時候,我的上司對我說過:“如果一個人進來,告訴你他的肚子痛,你要看他是什麽人。如果是本地人,那可能沒什麽;如果他是外勞,他很可能是盲腸炎,甚至可能已經破裂了。”

他繼續説道:“外勞不到痛得受不了的時候,是不會進醫院的。”因爲進醫院不但要扣保險,而且還得拿病假,薪水會被扣除。

我曾經在醫院裏那些外籍清潔工人在吃飯時經過他們身邊,看見他們的飯盒裏只有滿滿的白飯,還有一點辣椒醬。

就只是這樣。

沒有配菜,更別説是蝦子,就連蝦米都沒有。

這樣的一群人,我們是不是應該有少一點的偏見,多一點的諒解?

就像聖經裏所說的:“不可忘記用愛心接待客旅;因為曾有接待客旅的,不知不覺就接待了天使。你們要記念被捆綁的人,好像與他們同受捆綁;也要記念遭苦害的人,想到自己也在肉身之內。”希伯來書十三章2-3節。

畢竟在幾十年前, 當我們的先賢背著淘金夢被賣到這裡當豬仔的時候,過的也是那樣的日子。

讓我們尊重他們, 就像我們希望別人如何尊重我們的先賢一樣。

很多時候我們就像我那個同事一樣,因爲自己活在優渥的環境裏,便也以爲全世界的人都和自己過的是一樣的日子。

忘了有人在貧窮綫上掙扎求存,忘了有人與死神搏鬥。

忘了這個世界其實真的很殘酷。

讓我們打開眼睛,看看更不幸的人,然後作出省思:我們身為幸運的一群人,能夠為他們做些什麽?

讓我們一起,讓這個世界更美好。

我的同事在問診的時候問他發生了什麽事,他說他在家裏的浴室跌倒,摔斷了手。

病人的馬來文不好的關係,問起診來很辛苦,同事在語氣閒明顯的透露出了他的不耐煩。

在問到有沒有過敏的時候,病人搖頭。

同事再一次確認:“吃蝦或是烏賊等海鮮之後不會發癢?”

病人說:“沒有吃蝦。只吃菜。”

同事問:“沒有吃蝦?爲什麽沒有吃蝦?”

病人尷尬的笑了一下,不知道怎樣回答。

我在一旁說:“蝦很貴。”

同事一臉驚訝:“蝦很貴嗎??”

我沒好氣地說:“你都不上菜市場嗎?”

就算沒上菜市場,有常識點的人都會知道海鮮價格不菲吧?

對於這些進醫院的外勞,我只能用比對一般病人更多的同情來看待他們。

他們離鄉背井,遠從越南、印尼、柬埔寨甚至尼泊爾來到這裡討生活,為的不過是要讓遠在家鄉的親人有瓦遮頂,有飯可以吃。

他們過來之前到處借錢來償還經紀人的介紹費,過來的時候經過海關的百般刁難和經紀人的欺壓,過來之後還要接受雇主的剝削,為的都不只是自己而已。

他們在烈日下扛著重物工作,在悶熱的工廠裏流著汗的時候,心裏想著的都是遠在家鄉的家人。

拿到薪水之後,留下一點給自己,剩下的全部寄回家。

我常常會經過一條大路,路邊是一排店屋。從大路看去的話,就可以從店屋樓上那半開著的窗戶看進去,看見一閒小小的房間裏塞了五六張的雙層床(double decker)。

一閒房間裏住著十到十二個人。

這就是外勞的生活環境。

他們來到我們國家,干的都是我們自己不屑去干的工作。

建築、工業、清潔、服務,有多少這些領域的人力資源需要仰賴外勞來滿足?

我們沒有看到他們對國家建設的幫助,卻只注重在他們之中的那一小群害群之馬。

很多人看到外勞就覺得他們會打劫、會強姦、會偷竊,卻忘了每天在報紙上被登出來的那些搶劫犯和強姦犯人,有多少是我們自己國家的人,又有多少人是外勞?

很多人說外勞來這裡和我們搶飯碗,問題是我們願不願意像他們一樣任勞任怨,做牛做馬?

他們做的都是高風險的工作,我們卻都看不到。

我看過一個外勞在割油棕的時候,那鐮刀掉了下來,直接割斷了他的頸大動脈。

我們雖然成功止血,但是因爲腦部缺血的關係,病人半邊的頭腦報銷。

我們覺得病人的情況不樂觀,想和病人家屬討論治療方針,卻沒有辦法。

因爲他的家人在柬埔寨。

最後是他的老闆出面,決定讓我們停止治療。

外勞回家了,卻不再呼吸。

另一個外勞來自緬甸,工作的時候整只手捲進了機器裏,手的骨頭斷了。

我們要給他動手術,他不要。

因爲手術費很貴,怕保險扣到來所剩無幾。

就算我們跟他解釋不做手術的話,以後手部可能無法正常操作,他仍堅持己見。

他不知道如果他的手部無法正常操作,他很大可能性將失去他的工作。

從前我在外科的時候,我的上司對我說過:“如果一個人進來,告訴你他的肚子痛,你要看他是什麽人。如果是本地人,那可能沒什麽;如果他是外勞,他很可能是盲腸炎,甚至可能已經破裂了。”

他繼續説道:“外勞不到痛得受不了的時候,是不會進醫院的。”因爲進醫院不但要扣保險,而且還得拿病假,薪水會被扣除。

我曾經在醫院裏那些外籍清潔工人在吃飯時經過他們身邊,看見他們的飯盒裏只有滿滿的白飯,還有一點辣椒醬。

就只是這樣。

沒有配菜,更別説是蝦子,就連蝦米都沒有。

這樣的一群人,我們是不是應該有少一點的偏見,多一點的諒解?

就像聖經裏所說的:“不可忘記用愛心接待客旅;因為曾有接待客旅的,不知不覺就接待了天使。你們要記念被捆綁的人,好像與他們同受捆綁;也要記念遭苦害的人,想到自己也在肉身之內。”希伯來書十三章2-3節。

畢竟在幾十年前, 當我們的先賢背著淘金夢被賣到這裡當豬仔的時候,過的也是那樣的日子。

讓我們尊重他們, 就像我們希望別人如何尊重我們的先賢一樣。

很多時候我們就像我那個同事一樣,因爲自己活在優渥的環境裏,便也以爲全世界的人都和自己過的是一樣的日子。

忘了有人在貧窮綫上掙扎求存,忘了有人與死神搏鬥。

忘了這個世界其實真的很殘酷。

讓我們打開眼睛,看看更不幸的人,然後作出省思:我們身為幸運的一群人,能夠為他們做些什麽?

讓我們一起,讓這個世界更美好。

2012年11月28日 星期三

勇敢的燕子

“有一次,一座巨大的森林里发生了洪水。

原本孕育生命的云,用滂沱的泪水召唤了死亡。

众多体型庞大的动物为免溺毙在水里,开始拼命的往别处逃亡。它们无暇顾及自己仍然嗷嗷待哺的幼子。

逃往途中,不管是什么挡住去路的障碍,它们一律撞倒。体型比较小的动物,都跟在它们后面一起逃窜。

可是,有一只浑身湿透的燕子,竟然飞往反方向!

原来,这只燕子是想救其它的动物。

看到燕子的土狼说:‘你真是疯了!你长得那么小、又那么柔弱,你以为你真的能办到吗?’

老鹰也对燕子说:‘你啊,不过是个理想主义者!你真该看看自己是多么的渺小!’

燕子所到之处,所有动物都在嘲笑他。

但是,燕子仍然不顾一切的四处找寻需要帮忙的动物。

时间过了很久,就在它累得翅膀都快抬不起来的时候,它发现了一只在水里拼命挣扎的幼蜂鸟。

燕子飞快地往水里俯冲,吃力的咬住幼蜂鸟的左边翅膀,然后飞上天空,把幼蜂鸟从洪水中救出。

回程,燕子又遇到另一只土狼。

土狼对燕子说:‘你这个疯子!你以为你可以向土狼一样厉害吗?’

尽管如此,燕子却完全不退缩。

可是,它太累了,于是找了一个看起来安全的地方安置好幼蜂鸟,然后自己也休息了片刻。

几个小时后,燕子再度遇上之前见过面的土狼。

这次,燕子毫不畏惧的直视土狼的眼睛,并且对它说:

‘我虽然体型小,但是我可以用我的翅膀带着其它的动物飞行。我以我的翅膀为傲。’”

听完故事,我突然明白是什么让自己感到莫名的恐惧。

“社会上有很多的土狼和老鹰,但是,体型比较大的动物不见得就值得信赖。他们不会同情弱者,把刁难别人当作家常便饭,有着病态的权力倾向。

我之所以召唤你们,不是要你们成为世人的英雄,或是在历史上留下了不起的一页。

我希望的是,你们都能够成为奔走于这个社会、关爱陌生人,并付出自己一切力量的那只燕子。我希望你们能与自身的翅膀相称。

因为凡是有意义的事物,都是从不起眼的小事衍生而来的。”

我对人的恻隐之心早已枯竭殆尽,然而,燕子的故事却激发了我奋发的力量。

“一直以来,我在人群之中就像是故事里的土狼和老鹰。但是,从今以后,我希望自己能像那只燕子,弱小却勇于为他人付出。”

摘自《兜售梦想的先知》96-97页

原本孕育生命的云,用滂沱的泪水召唤了死亡。

众多体型庞大的动物为免溺毙在水里,开始拼命的往别处逃亡。它们无暇顾及自己仍然嗷嗷待哺的幼子。

逃往途中,不管是什么挡住去路的障碍,它们一律撞倒。体型比较小的动物,都跟在它们后面一起逃窜。

可是,有一只浑身湿透的燕子,竟然飞往反方向!

原来,这只燕子是想救其它的动物。

看到燕子的土狼说:‘你真是疯了!你长得那么小、又那么柔弱,你以为你真的能办到吗?’

老鹰也对燕子说:‘你啊,不过是个理想主义者!你真该看看自己是多么的渺小!’

燕子所到之处,所有动物都在嘲笑他。

但是,燕子仍然不顾一切的四处找寻需要帮忙的动物。

时间过了很久,就在它累得翅膀都快抬不起来的时候,它发现了一只在水里拼命挣扎的幼蜂鸟。

燕子飞快地往水里俯冲,吃力的咬住幼蜂鸟的左边翅膀,然后飞上天空,把幼蜂鸟从洪水中救出。

回程,燕子又遇到另一只土狼。

土狼对燕子说:‘你这个疯子!你以为你可以向土狼一样厉害吗?’

尽管如此,燕子却完全不退缩。

可是,它太累了,于是找了一个看起来安全的地方安置好幼蜂鸟,然后自己也休息了片刻。

几个小时后,燕子再度遇上之前见过面的土狼。

这次,燕子毫不畏惧的直视土狼的眼睛,并且对它说:

‘我虽然体型小,但是我可以用我的翅膀带着其它的动物飞行。我以我的翅膀为傲。’”

听完故事,我突然明白是什么让自己感到莫名的恐惧。

“社会上有很多的土狼和老鹰,但是,体型比较大的动物不见得就值得信赖。他们不会同情弱者,把刁难别人当作家常便饭,有着病态的权力倾向。

我之所以召唤你们,不是要你们成为世人的英雄,或是在历史上留下了不起的一页。

我希望的是,你们都能够成为奔走于这个社会、关爱陌生人,并付出自己一切力量的那只燕子。我希望你们能与自身的翅膀相称。

因为凡是有意义的事物,都是从不起眼的小事衍生而来的。”

我对人的恻隐之心早已枯竭殆尽,然而,燕子的故事却激发了我奋发的力量。

“一直以来,我在人群之中就像是故事里的土狼和老鹰。但是,从今以后,我希望自己能像那只燕子,弱小却勇于为他人付出。”

摘自《兜售梦想的先知》96-97页

2012年11月17日 星期六

門内門外

不久前,病房裏有兩個孩子。

第一個是我在一年前所寫的《botak》裏所提到的孩子。

時隔一年,Botak的頭上已不再是寸草不生,但仍是龍精虎猛的,整天在病房裏跑來跑去,大聲喧嘩。

第二個孩子是個馬來小孩,在騎腳踏車時被車撞倒,傷到了頭腦。

在新山中央醫院神經外科結束治療后,他被轉到我們醫院來繼續觀察。

我在看這孩子的時候,他仍是神志不清,整個人懵懵懂懂的,不斷的掙扎著要起身,逼得我們不得不將他的手腳給束縛著。

馬來小孩的父母都是啞巴,媽媽每天除了為孩子擦身、吸痰、餵食之外,就是坐在一旁望著窗子。

她說不了話,她只會手語。沒有人知道她究竟想表達些什麽。

就連要一瓶熱水,她也得和護士比手划腳個老半天,才能得償所願。

她有時會怔怔地看著睡着的孩子發愣, 然後看著看著,自己就開始打起盹兒來。

午後的陽光自窗花閒的縫隙灑進來,將媽媽那在打瞌睡的身影在地上托拽得長長的,更凸顯了她的疲憊與孤獨。

孩子的一聲咳嗽,常常就將媽媽嚇得像一只驚弓之鳥,把她從睡夢中驚醒,沖到孩子的身邊去拍胸、抽痰。

那一天下午,我要走出病房的時候,看到這啞巴媽媽站在一閒隔離病房門口,透過門上的玻璃看著房内的情況。

那是Botak的房間。

那時的他正拿著本來屬於病房的手電筒,在房間裏跳上跳下;而他的媽媽則手上拿著一只碗,追在他身後要他吃飯。

母子倆在病房内追逐著,卻都沒發現到門外站著一個人。

門内、門外,就像是兩個世界。

啞巴媽媽看了半晌,突然閒,她的嘴角微微揚起。

一個微笑在她的臉上綻放開來,像花一樣,在陽光的襯托下更顯嬌艷。

她爲什麽笑?

是因爲看到botak活蹦亂跳,被他逗趣的動作給逗笑了嗎?

還是想到了她孩子在發生意外之前,類似的情景也每天發生在她和她的孩子身上?

她是不是在那個時候特別羡慕別的媽媽都有個活潑的孩子,而自己的孩子卻得躺在床上,不知什麽時候才能夠再站起來,再叫她一聲媽媽?

但是她不知道爲什麽Botak要住在隔離病房。

她不知道botak患有血癌。

她不知道botak的媽媽的恐懼,其實並不比她少多少。

Botak的媽媽每天在擔驚受怕,不知道botak的情況什麽時候會突然惡化,然後就在她面前倒下,再也起不來。

對她和botak來説,每過一天,就是賺到一天。

明天是奢侈,未來根本就是遙不可及。

其他人可以計劃下個星期要做什麽,下個月要做什麽,明年要做什麽,但是也許對botak的媽媽來説,她最長久的計劃,只到明天。

Botak的媽媽也許反而羡慕啞巴媽媽。

畢竟孩子雖然現狀不佳,但是至少性命無憂,她不用每天擔驚受怕,害怕每天早上睜開眼睛,孩子就會忽然不見。

她或許願意讓botak和啞巴媽媽的孩子對調情況,只要孩子能夠陪她到老,她願意無時無刻地守護在床邊。

就算孩子不能叫她媽媽也無所謂,她看著孩子的臉,看見孩子的胸口仍在起伏,她就已經心滿意足。

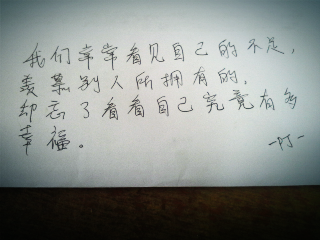

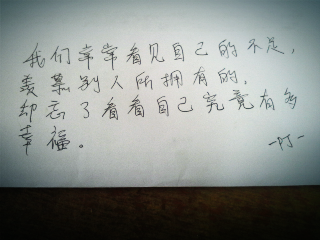

我們常常看見自己的不足,羡慕別人所擁有的,卻忘了看看自己究竟有多麽幸福。

當我們羡慕著別人腳上那美麗的鞋子的時候,卻忘了有些人連腳都沒有。

當我們懊惱著薪水不夠,沒有辦法買新衣、上餐館吃飯的時候,我們卻忘了好多人窮得連生了病都不敢來看醫生。

就像前天在病房裏的一個直腸癌病人,因爲需要來回新山的關係,他沒辦法負擔費用,所以只做了一次的電療。

在這樣的病人面前,我們憑什麽喊窮?

我們憑什麽怨天尤人?

讓我們學會惜福,學會感恩。

那個下午,世界仍在轉動。

但是隔離病房前,門内、門外,卻是兩個世界。

第一個是我在一年前所寫的《botak》裏所提到的孩子。

時隔一年,Botak的頭上已不再是寸草不生,但仍是龍精虎猛的,整天在病房裏跑來跑去,大聲喧嘩。

第二個孩子是個馬來小孩,在騎腳踏車時被車撞倒,傷到了頭腦。

在新山中央醫院神經外科結束治療后,他被轉到我們醫院來繼續觀察。

我在看這孩子的時候,他仍是神志不清,整個人懵懵懂懂的,不斷的掙扎著要起身,逼得我們不得不將他的手腳給束縛著。

馬來小孩的父母都是啞巴,媽媽每天除了為孩子擦身、吸痰、餵食之外,就是坐在一旁望著窗子。

她說不了話,她只會手語。沒有人知道她究竟想表達些什麽。

就連要一瓶熱水,她也得和護士比手划腳個老半天,才能得償所願。

她有時會怔怔地看著睡着的孩子發愣, 然後看著看著,自己就開始打起盹兒來。

午後的陽光自窗花閒的縫隙灑進來,將媽媽那在打瞌睡的身影在地上托拽得長長的,更凸顯了她的疲憊與孤獨。

孩子的一聲咳嗽,常常就將媽媽嚇得像一只驚弓之鳥,把她從睡夢中驚醒,沖到孩子的身邊去拍胸、抽痰。

那一天下午,我要走出病房的時候,看到這啞巴媽媽站在一閒隔離病房門口,透過門上的玻璃看著房内的情況。

那是Botak的房間。

那時的他正拿著本來屬於病房的手電筒,在房間裏跳上跳下;而他的媽媽則手上拿著一只碗,追在他身後要他吃飯。

母子倆在病房内追逐著,卻都沒發現到門外站著一個人。

門内、門外,就像是兩個世界。

啞巴媽媽看了半晌,突然閒,她的嘴角微微揚起。

一個微笑在她的臉上綻放開來,像花一樣,在陽光的襯托下更顯嬌艷。

她爲什麽笑?

是因爲看到botak活蹦亂跳,被他逗趣的動作給逗笑了嗎?

還是想到了她孩子在發生意外之前,類似的情景也每天發生在她和她的孩子身上?

她是不是在那個時候特別羡慕別的媽媽都有個活潑的孩子,而自己的孩子卻得躺在床上,不知什麽時候才能夠再站起來,再叫她一聲媽媽?

但是她不知道爲什麽Botak要住在隔離病房。

她不知道botak患有血癌。

她不知道botak的媽媽的恐懼,其實並不比她少多少。

Botak的媽媽每天在擔驚受怕,不知道botak的情況什麽時候會突然惡化,然後就在她面前倒下,再也起不來。

對她和botak來説,每過一天,就是賺到一天。

明天是奢侈,未來根本就是遙不可及。

其他人可以計劃下個星期要做什麽,下個月要做什麽,明年要做什麽,但是也許對botak的媽媽來説,她最長久的計劃,只到明天。

Botak的媽媽也許反而羡慕啞巴媽媽。

畢竟孩子雖然現狀不佳,但是至少性命無憂,她不用每天擔驚受怕,害怕每天早上睜開眼睛,孩子就會忽然不見。

她或許願意讓botak和啞巴媽媽的孩子對調情況,只要孩子能夠陪她到老,她願意無時無刻地守護在床邊。

就算孩子不能叫她媽媽也無所謂,她看著孩子的臉,看見孩子的胸口仍在起伏,她就已經心滿意足。

我們常常看見自己的不足,羡慕別人所擁有的,卻忘了看看自己究竟有多麽幸福。

當我們羡慕著別人腳上那美麗的鞋子的時候,卻忘了有些人連腳都沒有。

當我們懊惱著薪水不夠,沒有辦法買新衣、上餐館吃飯的時候,我們卻忘了好多人窮得連生了病都不敢來看醫生。

就像前天在病房裏的一個直腸癌病人,因爲需要來回新山的關係,他沒辦法負擔費用,所以只做了一次的電療。

在這樣的病人面前,我們憑什麽喊窮?

我們憑什麽怨天尤人?

讓我們學會惜福,學會感恩。

那個下午,世界仍在轉動。

但是隔離病房前,門内、門外,卻是兩個世界。

2012年11月11日 星期日

写给二十七岁的自己

二十七嵗的自己,

嘿,你還記得這封信嗎?

這是你在去年生日的時候寫了下來,用來讓現在的你回顧過去的一年,你究竟變成了一個怎樣的人的信。

你好嗎?一年已經過去了,你還好嗎?

掐指算一算,你也應該結束了實習醫生的生涯,被轉到了其它的醫院去。

新的醫院環境如何?你是不是能夠如願以償,進入兒科部門工作?

升級成爲了別人的上司,你的負擔是不是也跟著變重了?畢竟位置越高,責任越大,從前我們身為實習醫生,有什麽不懂的都有上司來給我們頂著,只要一通電話,上司不管怎樣都得來替我們解圍擦屁股。

現在你成爲別人的上司了,也要有擔當,在困難面前要有魄力。從前躲在上司背後的你,如今要站出來,用你那已豐滿的羽翼來保護你的晚輩。

要記得,不要隨意對實習醫生發脾氣。他們很新,沒有經驗,所以才被稱爲實習醫生。你要教導他們,要引導他們,要告訴他們身為一個醫生應該有的態度。你也曾經是個實習醫生,也知道當你什麽都不會卻還被罵得狗血淋頭時是什麽樣的滋味。至聖先師說過:“己所不欲,勿施於人。”你的前輩也說過,我們只不過是比別人多幾年的經驗而已,沒有什麽值得讓我們覺得自己是高高在上的。

不過如果遇上那種冥頑不靈,態度惡劣的實習醫生的話,就讓他們去死吧。

爸爸媽媽還好嗎?外公外婆呢?

老媽的復原情況應該都沒問題吧?老爸的血壓呢?

爸媽都已經老了,當我們一年接著一年慶祝著生日的時候,他們也跟著一年一年變老。如果你說你沒發現到的話,那是因爲你每天都在看著他們,那細微的變化讓你忽略了事實。到樓下去,找找一下我們以前一起照過的相片。你看看在你一嵗、五嵗、十嵗、十五嵗、二十嵗和二十五嵗時和他們一起照的相片,你就會發現,他們真的老了。

我們能夠在地上相聚的日子真的不多,用過一天算一天這樣的話來形容也都不為過。去年五月阿公去世的時候,你不是才在這裡寫過這樣一句話:“我们以为,这不过是一个小问题,我们还有好长一段时间可以在一起。或者说,我们一直都以为阿公会在那里,永远都不会离开。”同樣的遺憾,你不要讓它再次發生對不對?

有空的話就去找找外公外婆,和老爸老媽一起出去走走。家人是永遠不會離開你的一群人,不管你怎麽否認,你的血液裏流的都和他們是同一支脈,這是無論如何都改變不了的事實。所以,請好好珍惜。

你的夢想呢?一年過去了,實現了幾個呢?

空手道舘是否運作順利?你的黑帶是否已經到手?經營空手道舘的確不是一件簡單的事,但是如果不做的話,空手道就會在這個地方消失。不要忘記和你一起拼搏的還有一群兄弟,他們都和你一樣,不希望看見空手道沒落。他們是和你共患難的人,大家要一起互相扶持,一同努力。不管怎樣,只要一步一步來,就算空手道不會在我們手上發揚光大,至少我們已經埋下了種子, 發芽茁壯只是時間的問題。

你的兒科前進之路如何?是不是還在堅持著?面對挫折和失敗,你還有沒有站起來繼續前進的力量?要記得你的座右銘“天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身。”如果一點挫折就能夠將你打趴的話,你憑什麽要走到世界最頂端?還記不記得以前考試的時候你最喜歡的一句話?我靠著那加給我力量的,凡事都能作。(腓立比書4:13)那麽有力量的一句話,你是否已經將它抛至腦后?加油,這條路不好走,但是你知道,你不會是一個人在這條路上踫撞,一路上總會有人陪著你,給你加油。不要讓他們失望,加油。

你回去柬埔寨的願望,究竟實現了嗎?你還記不記得到柬埔寨去,是多少年的事情了?你不是一直說你很想念那裏的星空?你不是一直說你想回去?你甚至在2010年的那篇《回歸》裏說過:“有人問我還敢不敢去柬埔寨?這真是廢話。當然去。而且還打算明年畢業后就去。” 結果呢?都已經過幾年了,你去了嗎?不要再發愣了,趁著年輕,多走出去幫助別人,看看世界上其他不幸的人們,你會學會惜福。

嘮嘮叨叨地說了那麽多,你也煩了吧?尤其是發現你竟然還有那麽多事情沒有實現,一定會覺得更焦躁。沒關係,一步一步來,就像九把刀說的:慢慢來,比較快。欲速則不達這種事,你從小就知道了。

要緊記一件事:不管你的成就如何,你要成爲一個有擔當、有責任感、能夠被信賴的人。仰不愧于天,俯不怍于人,那是你應該恪守的。

最後,祝我們生日快樂。

二十六嵗的你。

嘿,你還記得這封信嗎?

這是你在去年生日的時候寫了下來,用來讓現在的你回顧過去的一年,你究竟變成了一個怎樣的人的信。

你好嗎?一年已經過去了,你還好嗎?

掐指算一算,你也應該結束了實習醫生的生涯,被轉到了其它的醫院去。

新的醫院環境如何?你是不是能夠如願以償,進入兒科部門工作?

升級成爲了別人的上司,你的負擔是不是也跟著變重了?畢竟位置越高,責任越大,從前我們身為實習醫生,有什麽不懂的都有上司來給我們頂著,只要一通電話,上司不管怎樣都得來替我們解圍擦屁股。

現在你成爲別人的上司了,也要有擔當,在困難面前要有魄力。從前躲在上司背後的你,如今要站出來,用你那已豐滿的羽翼來保護你的晚輩。

要記得,不要隨意對實習醫生發脾氣。他們很新,沒有經驗,所以才被稱爲實習醫生。你要教導他們,要引導他們,要告訴他們身為一個醫生應該有的態度。你也曾經是個實習醫生,也知道當你什麽都不會卻還被罵得狗血淋頭時是什麽樣的滋味。至聖先師說過:“己所不欲,勿施於人。”你的前輩也說過,我們只不過是比別人多幾年的經驗而已,沒有什麽值得讓我們覺得自己是高高在上的。

不過如果遇上那種冥頑不靈,態度惡劣的實習醫生的話,就讓他們去死吧。

爸爸媽媽還好嗎?外公外婆呢?

老媽的復原情況應該都沒問題吧?老爸的血壓呢?

爸媽都已經老了,當我們一年接著一年慶祝著生日的時候,他們也跟著一年一年變老。如果你說你沒發現到的話,那是因爲你每天都在看著他們,那細微的變化讓你忽略了事實。到樓下去,找找一下我們以前一起照過的相片。你看看在你一嵗、五嵗、十嵗、十五嵗、二十嵗和二十五嵗時和他們一起照的相片,你就會發現,他們真的老了。

我們能夠在地上相聚的日子真的不多,用過一天算一天這樣的話來形容也都不為過。去年五月阿公去世的時候,你不是才在這裡寫過這樣一句話:“我们以为,这不过是一个小问题,我们还有好长一段时间可以在一起。或者说,我们一直都以为阿公会在那里,永远都不会离开。”同樣的遺憾,你不要讓它再次發生對不對?

有空的話就去找找外公外婆,和老爸老媽一起出去走走。家人是永遠不會離開你的一群人,不管你怎麽否認,你的血液裏流的都和他們是同一支脈,這是無論如何都改變不了的事實。所以,請好好珍惜。

你的夢想呢?一年過去了,實現了幾個呢?

空手道舘是否運作順利?你的黑帶是否已經到手?經營空手道舘的確不是一件簡單的事,但是如果不做的話,空手道就會在這個地方消失。不要忘記和你一起拼搏的還有一群兄弟,他們都和你一樣,不希望看見空手道沒落。他們是和你共患難的人,大家要一起互相扶持,一同努力。不管怎樣,只要一步一步來,就算空手道不會在我們手上發揚光大,至少我們已經埋下了種子, 發芽茁壯只是時間的問題。

你的兒科前進之路如何?是不是還在堅持著?面對挫折和失敗,你還有沒有站起來繼續前進的力量?要記得你的座右銘“天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身。”如果一點挫折就能夠將你打趴的話,你憑什麽要走到世界最頂端?還記不記得以前考試的時候你最喜歡的一句話?我靠著那加給我力量的,凡事都能作。(腓立比書4:13)那麽有力量的一句話,你是否已經將它抛至腦后?加油,這條路不好走,但是你知道,你不會是一個人在這條路上踫撞,一路上總會有人陪著你,給你加油。不要讓他們失望,加油。

你回去柬埔寨的願望,究竟實現了嗎?你還記不記得到柬埔寨去,是多少年的事情了?你不是一直說你很想念那裏的星空?你不是一直說你想回去?你甚至在2010年的那篇《回歸》裏說過:“有人問我還敢不敢去柬埔寨?這真是廢話。當然去。而且還打算明年畢業后就去。” 結果呢?都已經過幾年了,你去了嗎?不要再發愣了,趁著年輕,多走出去幫助別人,看看世界上其他不幸的人們,你會學會惜福。

嘮嘮叨叨地說了那麽多,你也煩了吧?尤其是發現你竟然還有那麽多事情沒有實現,一定會覺得更焦躁。沒關係,一步一步來,就像九把刀說的:慢慢來,比較快。欲速則不達這種事,你從小就知道了。

要緊記一件事:不管你的成就如何,你要成爲一個有擔當、有責任感、能夠被信賴的人。仰不愧于天,俯不怍于人,那是你應該恪守的。

最後,祝我們生日快樂。

二十六嵗的你。

2012年11月1日 星期四

愿望·目标·梦想

周星驰说过:“人若没有了梦想,和一条咸鱼有什么分别?”

爱因斯坦说过:“人因梦想而伟大。”

我有很多梦想,多得我自己都觉得太贪心了一点。

我只能一个一个来将它们实现。

《提早完成工作,准时下班》的作者箱田忠昭说:“愿望和目标,是完全不同的东西。”

愿望不付诸行动,永远都只会是愿望。

所以我行动了。

我想成为小儿专科。

从我还在念书的时候,我就已经有很强烈的意愿向往这条路发展。

我一直都觉得,孩子是完美的。

不管他们是黑、是白、是黄、是男、是女、是高、是矮、是俊、是丑,他们都是完美的。

除了人类背负着的原罪之外,他们什么都没有做过。

他们没有暴饮暴食、他们没有吸烟、他们没有喝酒、他们没有吸毒,但是好多孩子在出生的时候,就得背负着影响他们一生的疾病。

为了什么原因,他们必须承受这种痛苦?

我想帮助他们。

我们常常说我们要教导孩子,引导他们走向对的路,但是很多时候,我们身为成人,有更多的事情必须向孩子们学习。

学习用他们的眼光看世界,学习用他们的心态待人。

对于“人之初性本善”这句话,我深信不疑。

不管孩子在长大后变成什么样子,都是成人的错。

若非他们给了孩子不好的榜样,思想原本像白纸一般的孩子,要怎么变成一个恶魔?

孩子对我们来说,是很宝贵的财产。

我想保护他们。

很多同事和上司都知道我想走儿科这条路,我也从来不对他们隐瞒。

我在准备儿科专业考 (MRCPCH)的时候,很多人都知道。

我的同事知道、我的上司知道、我的大老板知道。

也许有人会说我不自量力,人家有了好几年工作经验的人考这试都过不了,我区区一个只工作了一年的实习医生竟然也要学人家去考试。

但是九把刀说过:“说出来会被嘲笑的梦想,才有实现的价值。”

所以我努力试着将它实现。

考试在上个月结束了,和意料中的一样,试卷的难度很高。

虽然这次考试花了我不少钱、不少时间,结果及格的可能性甚低,但是我没有后悔。

至少我尝试过。

我的收获是经验。

哪怕是小小的一步,只要是前进了,都比原地踏步来的好几百倍。

这是我深信的。

我想成为空手道家。

我曾经在去年二月发表过一篇文章《左手杀戮,右手治愈》。

文章里说过:所以我希望我的左手,在必要的時候,有把對手打得頭破血流的能力。

那是保护我爱的人的能力。

在我开始工作后,因为工作时间冗长的关系,我没有办法继续进修空手道。

后来开始习惯了工作后的生活,能够对生活作息做出调整的时候,我才发现空手道武馆因为经营不善的关系,已经倒闭了。

我在2008年十二月发表过的文章《执著》里承诺过自己,要在两年内考到黑带。

四年过去了,我对自己的承诺并没有兑现。

可是对于空手道,我的执著仍和四年前一样,没有改变过。

武馆倒了,就把它重新搞起来。

我这么想。

后来在我四处联络以前的教练的时候,我才发现到原来和我一样想把武馆重新搞起来的人竟也不少。

于是我们聚在了一起,为振兴武馆的目标一起努力。

虽然这一路上一定会付出许多时间、精力、金钱,结果到最后可能还是搞不起来,以失败告吹,但是至少我们尝试过。

我们努力过。

为我的、我们的梦想努力过。

在我们不再年轻的时候,看回二三十年前的我们,至少不会有遗憾。

我还有很多梦想。

我深信,一个接着一个,我会把他们都一一实现。

加油。

爱因斯坦说过:“人因梦想而伟大。”

我有很多梦想,多得我自己都觉得太贪心了一点。

我只能一个一个来将它们实现。

《提早完成工作,准时下班》的作者箱田忠昭说:“愿望和目标,是完全不同的东西。”

愿望不付诸行动,永远都只会是愿望。

所以我行动了。

我想成为小儿专科。

从我还在念书的时候,我就已经有很强烈的意愿向往这条路发展。

我一直都觉得,孩子是完美的。

不管他们是黑、是白、是黄、是男、是女、是高、是矮、是俊、是丑,他们都是完美的。

除了人类背负着的原罪之外,他们什么都没有做过。

他们没有暴饮暴食、他们没有吸烟、他们没有喝酒、他们没有吸毒,但是好多孩子在出生的时候,就得背负着影响他们一生的疾病。

为了什么原因,他们必须承受这种痛苦?

我想帮助他们。

我们常常说我们要教导孩子,引导他们走向对的路,但是很多时候,我们身为成人,有更多的事情必须向孩子们学习。

学习用他们的眼光看世界,学习用他们的心态待人。

对于“人之初性本善”这句话,我深信不疑。

不管孩子在长大后变成什么样子,都是成人的错。

若非他们给了孩子不好的榜样,思想原本像白纸一般的孩子,要怎么变成一个恶魔?

孩子对我们来说,是很宝贵的财产。

我想保护他们。

很多同事和上司都知道我想走儿科这条路,我也从来不对他们隐瞒。

我在准备儿科专业考 (MRCPCH)的时候,很多人都知道。

我的同事知道、我的上司知道、我的大老板知道。

也许有人会说我不自量力,人家有了好几年工作经验的人考这试都过不了,我区区一个只工作了一年的实习医生竟然也要学人家去考试。

但是九把刀说过:“说出来会被嘲笑的梦想,才有实现的价值。”

所以我努力试着将它实现。

考试在上个月结束了,和意料中的一样,试卷的难度很高。

虽然这次考试花了我不少钱、不少时间,结果及格的可能性甚低,但是我没有后悔。

至少我尝试过。

我的收获是经验。

哪怕是小小的一步,只要是前进了,都比原地踏步来的好几百倍。

这是我深信的。

我想成为空手道家。

我曾经在去年二月发表过一篇文章《左手杀戮,右手治愈》。

文章里说过:所以我希望我的左手,在必要的時候,有把對手打得頭破血流的能力。

那是保护我爱的人的能力。

在我开始工作后,因为工作时间冗长的关系,我没有办法继续进修空手道。

后来开始习惯了工作后的生活,能够对生活作息做出调整的时候,我才发现空手道武馆因为经营不善的关系,已经倒闭了。

我在2008年十二月发表过的文章《执著》里承诺过自己,要在两年内考到黑带。

四年过去了,我对自己的承诺并没有兑现。

可是对于空手道,我的执著仍和四年前一样,没有改变过。

武馆倒了,就把它重新搞起来。

我这么想。

后来在我四处联络以前的教练的时候,我才发现到原来和我一样想把武馆重新搞起来的人竟也不少。

于是我们聚在了一起,为振兴武馆的目标一起努力。

虽然这一路上一定会付出许多时间、精力、金钱,结果到最后可能还是搞不起来,以失败告吹,但是至少我们尝试过。

我们努力过。

为我的、我们的梦想努力过。

在我们不再年轻的时候,看回二三十年前的我们,至少不会有遗憾。

我还有很多梦想。

我深信,一个接着一个,我会把他们都一一实现。

加油。

2012年10月13日 星期六

小女孩和爸爸

有一个小女孩,三岁。

女孩早上九点的时候从两米高的椅子上跌了下来,之后虽然行动如常,能玩能跳,但是在中午当婆婆要叫她吃饭时,却发现她不省人事。

家人把小女孩带来医院并进行了脑部扫描后,我们发现小女孩的脑内有一块蛮大的血块。

我们马上和新山中央医院的神经外科联系,并安排将小女孩送往新山中央医院的事宜。

在急诊部忙着处理救伤车的安排的时候,我走出了急诊室,告知家人小女孩需要送往新山的事情。

在这之前我的同事告诉过我小女孩的父母都在智力上有缺陷。妈妈患有唐氏综合症,爸爸的智商则不清楚有多低,但是至少能够明白我们所说的东西。

在见到爸爸的时候,一眼望去得确能够察觉他和普通人有些不同,虽然不至于到残缺,但是看得出来反应会比一般人来得慢。

和爸爸一起来的还有小女孩的婆婆叔叔阿姨等等的亲戚,我在和大家大概解释情况之后,婆婆说他们会先启程前往新山中央医院,而爸爸则会跟着我们乘搭救伤车随后跟上。

我让爸爸到急诊部的柜台去处理家属登上救伤车的程序后,便回到急诊室去查看小女孩的情况。

过了不久,爸爸推开了急诊室的大门走了进来,背着一个大背包,向我走来问道:“等下去新山的救伤车是哪一辆?”

我道:“我不清楚诶,你先到外面等,我们准备好了之后就会通知你。”

爸爸说:“噢你也不知道啊,那好那好。呵呵呵。”

说罢脸上露出了憨厚的笑容,然后背着大背包走出了急诊室。

当下,我被爸爸那个笑容给打动了。

也许是因为我从来没有在一个成年人脸上看到那么纯真的笑容的关系,爸爸的那个笑容,在我心上狠狠地碰了一下。

一个正常的成年人脸上的笑容,多多少少都会带有虚伪的味道。

只有不经人情世故,世界如同一张白纸一样的孩子,脸上的笑才会像泉水一样,毫无杂质。

所以当我在一个成年人脸上看见同样的笑容的时候,那种震撼是很强大的。

后来,我们一行人抵达新山中央医院时,小女孩的亲戚们都已经在急诊部门口等候了。

我们将小女孩推入急诊室,并请家属在外等候。

在等着神经外科医生来看小女孩的时候,小女孩的婆婆和叔叔走了进来。

婆婆一边喃喃祈祷,一边将手上的平安符放在小女孩的头边,然后不停的对小女孩说:“妹妹不要怕,医生来救你了。你快快醒来,跟我们回家。”

叔叔接着问了些有关小女孩的情况的问题后,便带着婆婆走出了急诊室。

我从急诊室大门的隙缝间看见了小女孩的亲属们站在外头,以小女孩的叔叔为中心围成了一圈,似乎在讨论着小女孩的情况。

而小女孩的爸爸,则站在那圈子外头。

他那矮小的身躯,背着一个大背包,站在人群之外,就像是一个外人一般,无情地被排除在外。

他安静的站在一旁,时不时地拿下背包,整理里头的东西,然后再背起来。

那感觉就像是一个小学生在等着校车来到的时候,一直担心是不是忘了带课本还是铅笔盒而不断的检查着自己的书包一样。

对小女孩的亲属来说,他的存在,就像是路边的树木一样。

一点都不重要。

风吹过,树叶摇摆,沙沙作响,对他们一点影响都没有。

就好像小女孩的爸爸当下的感受是什么,是不是真的知道他的女儿发生了什么事,对他们来说一点都不重要。

这些围成一圈在侃侃而谈的亲属们,完全忘了他们所担心的这个小女孩的生命,是他们所忽略的这个男子所赋予的。

我很不开心。

且不说爸爸的智商有多低,他是小女孩的父亲这个事实,就足以让他有资格和大家站在一起,参与整个事件的讨论。

不管他会不会提出意见,不管他提出的意见有多么愚蠢多么可笑,但是我认为这是尊重他身为孩子的父亲的一种表现。

把他这样晾在一旁,我觉得很不人道。

他是一个人,不是一个为你们家族生了一个孩子之后就能够扔在一旁的机器。

神经外科医生看过了小女孩之后,决定要进行紧急手术,将脑内的淤血取出来。

她出去请家属进来签署手术同意书,并陪着小女孩前往手术室的时候,进来的仍是婆婆和叔叔。

在将小女孩推往手术室的途中,我忍不住问婆婆道:“妹妹的爸爸在哪里?”

婆婆说:“他的爸爸什么都不懂,我们让他留在外面。”

我本来想让婆婆把爸爸叫来,陪着小女孩一起前往手术室,但是想到神经外科医生都没说什么,我还是安静一点比较好。

我想到那时我妈被推往手术室的时候,他的身边只有我爸一个人。

而当我知道我没能在我妈进手术室前见到她的时候,我那种惶恐的心情。

我当时在想:

爸爸究竟知不知道妹妹要动一个大手术?

爸爸究竟知不知道手术过后,妹妹可能没有办法像一般的小孩子一样长大?

爸爸究竟知不知道手术过后,妹妹可能都没有办法再叫他爸爸了?

爸爸究竟想不想在妹妹被推进手术室前,和她说说话?

妹妹想不想在进手术室前,听听爸爸和她说加油,病好后再带她出去玩?

他们会不会想在面对那么大的挑战之前,互相握一下对方的手,做一个只属于他们两个人的,小小的秘密约定?

这些问题,没有答案。

随着手术室的门关上,一切的疑问已经没有意义。

在离开新山中央医院之前,我本来打算找爸爸,好好地和他说说话。

但是却找不到他的踪影。

回去的时候,已经是凌晨十二点多,我坐在漆黑的救伤车里,想睡却睡不着。

爸爸憨厚的笑容,和那背着大背包的身影,一直在我的脑海中反复播放。

那个晚上,除了街灯的昏黄,我看不见月亮。

女孩早上九点的时候从两米高的椅子上跌了下来,之后虽然行动如常,能玩能跳,但是在中午当婆婆要叫她吃饭时,却发现她不省人事。

家人把小女孩带来医院并进行了脑部扫描后,我们发现小女孩的脑内有一块蛮大的血块。

我们马上和新山中央医院的神经外科联系,并安排将小女孩送往新山中央医院的事宜。

在急诊部忙着处理救伤车的安排的时候,我走出了急诊室,告知家人小女孩需要送往新山的事情。

在这之前我的同事告诉过我小女孩的父母都在智力上有缺陷。妈妈患有唐氏综合症,爸爸的智商则不清楚有多低,但是至少能够明白我们所说的东西。

在见到爸爸的时候,一眼望去得确能够察觉他和普通人有些不同,虽然不至于到残缺,但是看得出来反应会比一般人来得慢。

和爸爸一起来的还有小女孩的婆婆叔叔阿姨等等的亲戚,我在和大家大概解释情况之后,婆婆说他们会先启程前往新山中央医院,而爸爸则会跟着我们乘搭救伤车随后跟上。

我让爸爸到急诊部的柜台去处理家属登上救伤车的程序后,便回到急诊室去查看小女孩的情况。

过了不久,爸爸推开了急诊室的大门走了进来,背着一个大背包,向我走来问道:“等下去新山的救伤车是哪一辆?”

我道:“我不清楚诶,你先到外面等,我们准备好了之后就会通知你。”

爸爸说:“噢你也不知道啊,那好那好。呵呵呵。”

说罢脸上露出了憨厚的笑容,然后背着大背包走出了急诊室。

当下,我被爸爸那个笑容给打动了。

也许是因为我从来没有在一个成年人脸上看到那么纯真的笑容的关系,爸爸的那个笑容,在我心上狠狠地碰了一下。

一个正常的成年人脸上的笑容,多多少少都会带有虚伪的味道。

只有不经人情世故,世界如同一张白纸一样的孩子,脸上的笑才会像泉水一样,毫无杂质。

所以当我在一个成年人脸上看见同样的笑容的时候,那种震撼是很强大的。

后来,我们一行人抵达新山中央医院时,小女孩的亲戚们都已经在急诊部门口等候了。

我们将小女孩推入急诊室,并请家属在外等候。

在等着神经外科医生来看小女孩的时候,小女孩的婆婆和叔叔走了进来。

婆婆一边喃喃祈祷,一边将手上的平安符放在小女孩的头边,然后不停的对小女孩说:“妹妹不要怕,医生来救你了。你快快醒来,跟我们回家。”

叔叔接着问了些有关小女孩的情况的问题后,便带着婆婆走出了急诊室。

我从急诊室大门的隙缝间看见了小女孩的亲属们站在外头,以小女孩的叔叔为中心围成了一圈,似乎在讨论着小女孩的情况。

而小女孩的爸爸,则站在那圈子外头。

他那矮小的身躯,背着一个大背包,站在人群之外,就像是一个外人一般,无情地被排除在外。

他安静的站在一旁,时不时地拿下背包,整理里头的东西,然后再背起来。

那感觉就像是一个小学生在等着校车来到的时候,一直担心是不是忘了带课本还是铅笔盒而不断的检查着自己的书包一样。

对小女孩的亲属来说,他的存在,就像是路边的树木一样。

一点都不重要。

风吹过,树叶摇摆,沙沙作响,对他们一点影响都没有。

就好像小女孩的爸爸当下的感受是什么,是不是真的知道他的女儿发生了什么事,对他们来说一点都不重要。

这些围成一圈在侃侃而谈的亲属们,完全忘了他们所担心的这个小女孩的生命,是他们所忽略的这个男子所赋予的。

我很不开心。

且不说爸爸的智商有多低,他是小女孩的父亲这个事实,就足以让他有资格和大家站在一起,参与整个事件的讨论。

不管他会不会提出意见,不管他提出的意见有多么愚蠢多么可笑,但是我认为这是尊重他身为孩子的父亲的一种表现。

把他这样晾在一旁,我觉得很不人道。

他是一个人,不是一个为你们家族生了一个孩子之后就能够扔在一旁的机器。

神经外科医生看过了小女孩之后,决定要进行紧急手术,将脑内的淤血取出来。

她出去请家属进来签署手术同意书,并陪着小女孩前往手术室的时候,进来的仍是婆婆和叔叔。

在将小女孩推往手术室的途中,我忍不住问婆婆道:“妹妹的爸爸在哪里?”

婆婆说:“他的爸爸什么都不懂,我们让他留在外面。”

我本来想让婆婆把爸爸叫来,陪着小女孩一起前往手术室,但是想到神经外科医生都没说什么,我还是安静一点比较好。

我想到那时我妈被推往手术室的时候,他的身边只有我爸一个人。

而当我知道我没能在我妈进手术室前见到她的时候,我那种惶恐的心情。

我当时在想:

爸爸究竟知不知道妹妹要动一个大手术?

爸爸究竟知不知道手术过后,妹妹可能没有办法像一般的小孩子一样长大?

爸爸究竟知不知道手术过后,妹妹可能都没有办法再叫他爸爸了?

爸爸究竟想不想在妹妹被推进手术室前,和她说说话?

妹妹想不想在进手术室前,听听爸爸和她说加油,病好后再带她出去玩?

他们会不会想在面对那么大的挑战之前,互相握一下对方的手,做一个只属于他们两个人的,小小的秘密约定?

这些问题,没有答案。

随着手术室的门关上,一切的疑问已经没有意义。

在离开新山中央医院之前,我本来打算找爸爸,好好地和他说说话。

但是却找不到他的踪影。

回去的时候,已经是凌晨十二点多,我坐在漆黑的救伤车里,想睡却睡不着。

爸爸憨厚的笑容,和那背着大背包的身影,一直在我的脑海中反复播放。

那个晚上,除了街灯的昏黄,我看不见月亮。

2012年10月5日 星期五

好好休息

我的一个远房亲戚兼朋友的父亲,因为末期癌症的关系,住进了我们的病房。

因为癌症扩散到肺部的原因,伯父的呼吸很困难。

一开始的时候,我们老板只说如果出院的话,伯父需要一架氧气机,提供他所需要的氧气。

那时我们都以为伯父顶多在医院待个两三天,等情况好转后,就能出院了。

这是里说的我们,是指医生,病人和家属。

后来,我们发现那肺里的肿瘤造成肺积水,导致伯父的呼吸越来越辛苦。

和家属讨论之后,我们决定将水抽出来,舒缓伯父的呼吸。

我朋友问我,说伯父的情况怎样。

我说,很不乐观。

他说他不知道应不应该请假来陪伯父。

我说,我们不知道伯父还能撑多久,能陪的时候,就尽量陪他。

隔天傍晚,伯父的血氧浓度开始不平稳起来,一直偏离正常人的95%或以上,游离在80-90%之间。

那天是我oncall,搞东搞西之后,好不容易才将血氧浓度拉到88-92%。

我对我朋友说,伯父的情况不是很好,有谁想来看伯父的话,就让他们来看。

我的朋友说,他很辛苦。

明明就很怕、很不知所措,可是还得每天强颜欢笑。

就只为了不让父亲担心。

我说,我懂。

探病时间一到,教会的长老就和一群教友过来,看望伯父。

长老站在伯父身边,低下头来,开始祷告。

所有来探望伯父的人也都低下了头,一起祷告。

我摘下了挂在脖子上的听筒,悄悄的站在人群中,一起低头。

在祷告声中, 我觉得我之前为了要将伯父的情况稳定下来时的不安和焦躁渐渐消失,就像是一块大石头被人从心头处移走。

我抬头,看见我的朋友双眼紧闭,像是紧紧地抓着上帝的手说:主啊,求你按手在我父亲的身上,带走他的痛苦。

那情景,就在不久前,发生在我身上过。

我的鼻头,酸酸的,视线也模糊起来。

傍晚五点半,我对我朋友说,我会先回去,晚上十点再回来继续值班,有什么事情的话,就打电话给我。

临走前,我还叮嘱同事,说如果伯父不行的话,就通知我。

不管当时是几点,我都会赶过来。

一直到晚上十点,我再次回到医院的时候,都没事发生。

凌晨两点多,伯父忽然失去意识,不管怎么叫,都没有回应。

我将家属请了出去,拉上了帘子,发现伯父的心跳还在、呼吸还在、血氧浓度和心率都还在可以接受的范围内,只是血压一直在掉。

我拉开了帘子,对我朋友说,伯父的情况很不妙,快点把家人都叫来比较好。

清晨三点多,家里的人都赶来了。

我让他们和伯父说说话,拉拉他的手,给他打一打气。

伯母拉着伯父的手,抽泣着在他耳边说了会儿话之后,便再也说不下去,躲在一边捂着嘴哭。

我的朋友和弟弟二人一左一右,抱着伯父的头不断地说,不要担心我们,不要担心。

我的朋友轻轻地摸着伯父的脸颊,轻声地说:

爸,觉得辛苦的话,就好好休息。

不要硬撑。

累的话,就好好地睡。

你辛苦了一辈子,好好休息吧。

站在一旁观察着伯父生命迹象的我,霎时崩溃,眼泪滴落。

家人说完话之后,伯父忽然又动了起来,可是还是昏昏沉沉的样子。

然后在接下来的几个小时,大家看生命迹象都还算稳定后,便决定留下弟弟陪着伯父,其他人先回去休息。

清晨时分,伯父的情况急转直下,心跳突然停止,血压骤降,血氧浓度没有办法被侦测到。

七点零五分, 正式宣布死亡。

当时在场的只有弟弟一个人。

护士在清理遗体的时候,我特别叮嘱他们先别将伯父包起来。

至少让家人见伯父最后一面。

那时我正在巡房,巡完房,想找我朋友说些节哀顺便之类的话的时候,他却什么都不说,红着眼眶就直走了过来。

然后紧紧的拥抱着我。

我把那些已经在喉头的话咽了回去,拍了拍他的背,只说了一句:有什么需要,随时找我。

怕他没听进去,我转头对他的太太再说了一次。

我看着朋友离开病房,走向太平间的背影,似乎看见伯父就站在不远处,也在眺望着那对他来说极其熟悉的背影。

然后在微笑着。

因为癌症扩散到肺部的原因,伯父的呼吸很困难。

一开始的时候,我们老板只说如果出院的话,伯父需要一架氧气机,提供他所需要的氧气。

那时我们都以为伯父顶多在医院待个两三天,等情况好转后,就能出院了。

这是里说的我们,是指医生,病人和家属。

后来,我们发现那肺里的肿瘤造成肺积水,导致伯父的呼吸越来越辛苦。

和家属讨论之后,我们决定将水抽出来,舒缓伯父的呼吸。

我朋友问我,说伯父的情况怎样。

我说,很不乐观。

他说他不知道应不应该请假来陪伯父。

我说,我们不知道伯父还能撑多久,能陪的时候,就尽量陪他。

隔天傍晚,伯父的血氧浓度开始不平稳起来,一直偏离正常人的95%或以上,游离在80-90%之间。

那天是我oncall,搞东搞西之后,好不容易才将血氧浓度拉到88-92%。

我对我朋友说,伯父的情况不是很好,有谁想来看伯父的话,就让他们来看。

我的朋友说,他很辛苦。

明明就很怕、很不知所措,可是还得每天强颜欢笑。

就只为了不让父亲担心。

我说,我懂。

探病时间一到,教会的长老就和一群教友过来,看望伯父。

长老站在伯父身边,低下头来,开始祷告。

所有来探望伯父的人也都低下了头,一起祷告。

我摘下了挂在脖子上的听筒,悄悄的站在人群中,一起低头。

在祷告声中, 我觉得我之前为了要将伯父的情况稳定下来时的不安和焦躁渐渐消失,就像是一块大石头被人从心头处移走。

我抬头,看见我的朋友双眼紧闭,像是紧紧地抓着上帝的手说:主啊,求你按手在我父亲的身上,带走他的痛苦。

那情景,就在不久前,发生在我身上过。

我的鼻头,酸酸的,视线也模糊起来。

傍晚五点半,我对我朋友说,我会先回去,晚上十点再回来继续值班,有什么事情的话,就打电话给我。

临走前,我还叮嘱同事,说如果伯父不行的话,就通知我。

不管当时是几点,我都会赶过来。

一直到晚上十点,我再次回到医院的时候,都没事发生。

凌晨两点多,伯父忽然失去意识,不管怎么叫,都没有回应。

我将家属请了出去,拉上了帘子,发现伯父的心跳还在、呼吸还在、血氧浓度和心率都还在可以接受的范围内,只是血压一直在掉。

我拉开了帘子,对我朋友说,伯父的情况很不妙,快点把家人都叫来比较好。

清晨三点多,家里的人都赶来了。

我让他们和伯父说说话,拉拉他的手,给他打一打气。

伯母拉着伯父的手,抽泣着在他耳边说了会儿话之后,便再也说不下去,躲在一边捂着嘴哭。

我的朋友和弟弟二人一左一右,抱着伯父的头不断地说,不要担心我们,不要担心。

我的朋友轻轻地摸着伯父的脸颊,轻声地说:

爸,觉得辛苦的话,就好好休息。

不要硬撑。

累的话,就好好地睡。

你辛苦了一辈子,好好休息吧。

站在一旁观察着伯父生命迹象的我,霎时崩溃,眼泪滴落。

家人说完话之后,伯父忽然又动了起来,可是还是昏昏沉沉的样子。

然后在接下来的几个小时,大家看生命迹象都还算稳定后,便决定留下弟弟陪着伯父,其他人先回去休息。

清晨时分,伯父的情况急转直下,心跳突然停止,血压骤降,血氧浓度没有办法被侦测到。

七点零五分, 正式宣布死亡。

当时在场的只有弟弟一个人。

护士在清理遗体的时候,我特别叮嘱他们先别将伯父包起来。

至少让家人见伯父最后一面。

那时我正在巡房,巡完房,想找我朋友说些节哀顺便之类的话的时候,他却什么都不说,红着眼眶就直走了过来。

然后紧紧的拥抱着我。

我把那些已经在喉头的话咽了回去,拍了拍他的背,只说了一句:有什么需要,随时找我。

怕他没听进去,我转头对他的太太再说了一次。

我看着朋友离开病房,走向太平间的背影,似乎看见伯父就站在不远处,也在眺望着那对他来说极其熟悉的背影。

然后在微笑着。

2012年8月28日 星期二

十個小時

從來沒有想過,十個小時可以那麽長。

昨天是我媽動手術的日子,手術時間預定在早上八點。

我五點起身,六點出門。

趕到新山中央醫院的時候,時間正好八點。

而媽在七點半的時候就已經被推進手術室了。

我媽推進去之前,我來不及看到我媽一面,不能夠為她加油。

我和爸坐在手術室外頭,等待手術結束。

我爸閉目養神,我低頭看書。

之前醫生說過手術耗時約三到四個小時,我算算時間,大概十二點多就該結束。

十一點多的時候,我就已經看不下手上的書本了,便將書本收起來,到手術室的出入口去等待。

過沒多久,我爸也跟了過來。

中午十二點,病人陸陸續續從手術室裏被推出來,但是我媽就是還沒出來。

我對我爸說:“可能媽會遲點出來,麻醉師會將開過刀的病人留在觀察區,沒事了才將他們推出來。”

中午十二點半,我妹傳簡訊問:“媽出來了嗎?”

“還沒。”我說。

下午一點,媽還沒出來。

我傳了封簡訊給我身在新山的二舅,說我媽還沒出來,等她出來了再讓他知道。

他説好。

下午一點半。

我讓我爸去吃點東西,我來等就好。

他離開后不久,提著一袋裝著點心和飲料的袋子回來。

我們兩個就站在手術室前吃著東西,看著手術室的大門。

下午兩點半。

我看見有醫生提著冷凍箱從手術室裏出來,過不久后又再提著同樣的冷凍箱走進手術室。

我知道那箱子裏裝著的是血漿。

而這種情況只有在病人在手術臺上大量出血時才會出現。

那個病人是不是我媽?

我很害怕。

下午三點半。

護士醫生提著血漿跑出跑進手術室好幾次。

而我媽就是不出來。

下午四點。

我想:會不會是早上的時候有緊急的case,所以他們延後了我媽的手術時間?

我看著醫生護士進進出出,來來去去,心想一直以來都是我看著病人家屬站在一旁焦急等待,自己根本沒感覺。

如今輪到自己站在病人親屬的位置上,才知道原來那種感覺可以如此煎熬。

下午四點半。

我開始抱怨自己,爲什麽不早點起身?如果早點起身的話,就能夠趕在我媽進手術室前見她一面。

如果這次我媽真的在手術室發生什麽事的話,她最後一次看到的親人是誰?

只有我爸一個人。

只有一個人。

我真的很懊悔。

下午五點。

我媽還是沒出來。

看著從早上開始跟著我們一起在等待的其他病人家屬一個接著一個地離開, 我蹲在手術室前,做好了最壞的打算。

下午五點半。

手術室的自動門打了開來,我媽總算被推了出來。

我和爸馬上沖上前去,見我媽意識清醒,心中的大石這才狠狠的落地。

從早上七點半到傍晚五點半,整整十個小時。

我媽躺在手術室裏。

我和我爸站在手術室外守護。

整整十個小時。

我媽的復原情況很好,比我想象的更好。

也許再過幾天就能夠出院。

對於曾經為我媽祈禱的你們,我謹此獻上最高的感激。

也許你要說:我只是在你的文章上按個讚,或只是說幾句話而已,不用説得那麽嚴重。

可是你不知道,在那種時候,任何的鼓勵都是無价的。

不管是對我,或是對我媽來説,都是一樣。

我為我媽,為我爸,為我自己,給你們深深一鞠躬。

謝謝你們。

謝謝。

昨天是我媽動手術的日子,手術時間預定在早上八點。

我五點起身,六點出門。

趕到新山中央醫院的時候,時間正好八點。

而媽在七點半的時候就已經被推進手術室了。

我媽推進去之前,我來不及看到我媽一面,不能夠為她加油。

我和爸坐在手術室外頭,等待手術結束。

我爸閉目養神,我低頭看書。

之前醫生說過手術耗時約三到四個小時,我算算時間,大概十二點多就該結束。

十一點多的時候,我就已經看不下手上的書本了,便將書本收起來,到手術室的出入口去等待。

過沒多久,我爸也跟了過來。

中午十二點,病人陸陸續續從手術室裏被推出來,但是我媽就是還沒出來。

我對我爸說:“可能媽會遲點出來,麻醉師會將開過刀的病人留在觀察區,沒事了才將他們推出來。”

中午十二點半,我妹傳簡訊問:“媽出來了嗎?”

“還沒。”我說。

下午一點,媽還沒出來。

我傳了封簡訊給我身在新山的二舅,說我媽還沒出來,等她出來了再讓他知道。

他説好。

下午一點半。

我讓我爸去吃點東西,我來等就好。

他離開后不久,提著一袋裝著點心和飲料的袋子回來。

我們兩個就站在手術室前吃著東西,看著手術室的大門。

下午兩點半。

我看見有醫生提著冷凍箱從手術室裏出來,過不久后又再提著同樣的冷凍箱走進手術室。

我知道那箱子裏裝著的是血漿。

而這種情況只有在病人在手術臺上大量出血時才會出現。

那個病人是不是我媽?

我很害怕。

下午三點半。

護士醫生提著血漿跑出跑進手術室好幾次。

而我媽就是不出來。

下午四點。

我想:會不會是早上的時候有緊急的case,所以他們延後了我媽的手術時間?

我看著醫生護士進進出出,來來去去,心想一直以來都是我看著病人家屬站在一旁焦急等待,自己根本沒感覺。

如今輪到自己站在病人親屬的位置上,才知道原來那種感覺可以如此煎熬。

下午四點半。

我開始抱怨自己,爲什麽不早點起身?如果早點起身的話,就能夠趕在我媽進手術室前見她一面。

如果這次我媽真的在手術室發生什麽事的話,她最後一次看到的親人是誰?

只有我爸一個人。

只有一個人。

我真的很懊悔。

下午五點。

我媽還是沒出來。

看著從早上開始跟著我們一起在等待的其他病人家屬一個接著一個地離開, 我蹲在手術室前,做好了最壞的打算。

下午五點半。

手術室的自動門打了開來,我媽總算被推了出來。

我和爸馬上沖上前去,見我媽意識清醒,心中的大石這才狠狠的落地。

從早上七點半到傍晚五點半,整整十個小時。

我媽躺在手術室裏。

我和我爸站在手術室外守護。

整整十個小時。

我媽的復原情況很好,比我想象的更好。

也許再過幾天就能夠出院。

對於曾經為我媽祈禱的你們,我謹此獻上最高的感激。

也許你要說:我只是在你的文章上按個讚,或只是說幾句話而已,不用説得那麽嚴重。

可是你不知道,在那種時候,任何的鼓勵都是無价的。

不管是對我,或是對我媽來説,都是一樣。

我為我媽,為我爸,為我自己,給你們深深一鞠躬。

謝謝你們。

謝謝。

2012年8月26日 星期日

難關

明天。

我媽有一個難關要在明天跨過去。

這個難關,不是她一個人的。

是我們一家人的。

但是就像考試一樣,不管我們多麽擔心,能上考場的人只有她自己。

我們只能站在場外,為她鼓勵加油,給她勇氣,讓她面對眼前的挑戰,

我媽對我們來說很重要。

我不知道該怎麽形容,就好像在看著這篇文章的你不知道該如何形容你母親對你來說有多重要一樣。

說像太陽對地球來説很重要,像月亮對夜晚來説很重要的話,那太膚淺,也太不足夠。

面對很重要的人或事,我的得失心很重。

非常重。

我還記得我小的時候,我常常會做這樣的夢:我夢到爸爸或媽媽去世了,然後我哭得很慘,醒來的時候滿臉都是淚。

起身后作的第一件事就是跑去找他們,確定他們好好地站在我面前后,我才會安心。

這樣的夢,好久好久沒有再做過了。

當時的那種心悸,如今再次出現。

我一直表現的不在乎,是爲了隱藏我心裏的不安。

當身為家裏精神支柱的老爸都已經開始亂了陣腳的時候,對這方面懂得最多的我,豈能再雪上加霜?

我念了五年的書,豈不是爲了在這個時候站出來,穩住家裏每個人的心嗎?

雖然我自己的心,連我自己也難以掌控。

我知道一切都會沒事,但是我需要有一個人能夠確確實實的看著我的眼睛,對我說:“不用擔心,你媽一定會沒事的!一定!”

但是沒有人能這麽做,也沒有人敢這麽做。

我只能夠依賴上帝,將一切交托在祂的手上。

我知道祂會按手在我媽身上,把一切的病痛都帶走。

我知道。

我要求的不多,只求在看著這篇文章的你,能夠為我媽祈禱。

我衷心感謝。

我媽有一個難關要在明天跨過去。

這個難關,不是她一個人的。

是我們一家人的。

但是就像考試一樣,不管我們多麽擔心,能上考場的人只有她自己。

我們只能站在場外,為她鼓勵加油,給她勇氣,讓她面對眼前的挑戰,

我媽對我們來說很重要。

我不知道該怎麽形容,就好像在看著這篇文章的你不知道該如何形容你母親對你來說有多重要一樣。

說像太陽對地球來説很重要,像月亮對夜晚來説很重要的話,那太膚淺,也太不足夠。

面對很重要的人或事,我的得失心很重。

非常重。

我還記得我小的時候,我常常會做這樣的夢:我夢到爸爸或媽媽去世了,然後我哭得很慘,醒來的時候滿臉都是淚。

起身后作的第一件事就是跑去找他們,確定他們好好地站在我面前后,我才會安心。

這樣的夢,好久好久沒有再做過了。

當時的那種心悸,如今再次出現。

我一直表現的不在乎,是爲了隱藏我心裏的不安。

當身為家裏精神支柱的老爸都已經開始亂了陣腳的時候,對這方面懂得最多的我,豈能再雪上加霜?

我念了五年的書,豈不是爲了在這個時候站出來,穩住家裏每個人的心嗎?

雖然我自己的心,連我自己也難以掌控。

我知道一切都會沒事,但是我需要有一個人能夠確確實實的看著我的眼睛,對我說:“不用擔心,你媽一定會沒事的!一定!”

但是沒有人能這麽做,也沒有人敢這麽做。

我只能夠依賴上帝,將一切交托在祂的手上。

我知道祂會按手在我媽身上,把一切的病痛都帶走。

我知道。

我要求的不多,只求在看著這篇文章的你,能夠為我媽祈禱。

我衷心感謝。

2012年8月14日 星期二

車禍

那天是星期六,我oncall。

從晚上十二點開始,到隔天的早上七點爲止,共有七個病人入院。

七個病人中,有五個是因爲車禍而導致腦震蕩,需要留院觀察。

這五個人有幾個共同點:

1。 摩托車騎士

2。 沒戴頭盔

3。 都是在鄉間小路發生意外

這五個病人當中,只有一個年滿十七嵗,其餘的都未到法定的駕駛摩托車的合法年齡。

年紀最小的僅僅十三嵗。

我很不爽。

非常不爽。

且不說這些人目無法紀,未成年不戴頭盔騎著摩托車四處亂跑被車撞后才三更半夜入院來麻煩別人,我不爽的是這些人直接性的危害到了其他公路使用者的安全。

你覺得生命苦短活得不耐煩想早日升天我真的管不着,那是你家的事。

但是萬一因爲你的緣故,使得其他人在你造成的車禍中受傷,甚至是喪命的話,誰來負責?

你說你要負責的話,你拿什麽來負責?

你能拿別人的孩子當自己孩子嗎?

你能拿別人的父母來儅自己的父母嗎?

就算你能,人家要不要?

將心比心,有一天晚上你爸爸好好的騎著摩托車出門,說要買宵夜回來給你們吃。

結果兩個小時過去了,宵夜沒等到,等到的是你爸爸被一個十三嵗的小子騎著摩托車撞倒,跌進水溝,頭部受到嚴重創傷,當場死亡的消息。

如果你能夠對這罪魁禍首笑著說出:“沒關係,孰能無過?下次小心點,我們一家以後就靠你了。”這樣的話,我當場給你下跪。

你已經不是人了,是神。

我當場對其中一個病人的父母說:“你的孩子出車禍,不單單是他自己的錯,你們也有責任。你們不看好孩子,讓他們那麽小就騎著摩托車亂晃,現在出了車禍,不但保險沒有得索償,如果被撞的一方有什麽三長兩短的話可不是賠錢了事那麽簡單。”

很多人會說孩子只是在鄉間小路上跑,沒有什麽問題,但是我覺得鄉間的道路狀況纔是糟糕。

去過鄉區的人都知道大多數的鄉區道路都是坑坑洞洞的,而且到了晚上又沒有路燈,這種情況下騎摩托車不容易出意外的話我的頭給你。

有人也許覺得我這麽對病人家屬説話很不應該,而且隨時都有被投訴的危險。

但是我覺得應該說的話就得說,好過哪一天他的孩子又騎著摩托車出去晃的時候被車子撞倒了,救不回來,他們才來哭天搶地怨天尤人。

到時後悔也太遲了。

要投訴的話,就儘管去吧。

讓那見鬼的投訴見鬼去。

從晚上十二點開始,到隔天的早上七點爲止,共有七個病人入院。

七個病人中,有五個是因爲車禍而導致腦震蕩,需要留院觀察。

這五個人有幾個共同點:

1。 摩托車騎士

2。 沒戴頭盔

3。 都是在鄉間小路發生意外

這五個病人當中,只有一個年滿十七嵗,其餘的都未到法定的駕駛摩托車的合法年齡。

年紀最小的僅僅十三嵗。

我很不爽。

非常不爽。

且不說這些人目無法紀,未成年不戴頭盔騎著摩托車四處亂跑被車撞后才三更半夜入院來麻煩別人,我不爽的是這些人直接性的危害到了其他公路使用者的安全。

你覺得生命苦短活得不耐煩想早日升天我真的管不着,那是你家的事。

但是萬一因爲你的緣故,使得其他人在你造成的車禍中受傷,甚至是喪命的話,誰來負責?

你說你要負責的話,你拿什麽來負責?

你能拿別人的孩子當自己孩子嗎?

你能拿別人的父母來儅自己的父母嗎?

就算你能,人家要不要?

將心比心,有一天晚上你爸爸好好的騎著摩托車出門,說要買宵夜回來給你們吃。

結果兩個小時過去了,宵夜沒等到,等到的是你爸爸被一個十三嵗的小子騎著摩托車撞倒,跌進水溝,頭部受到嚴重創傷,當場死亡的消息。

如果你能夠對這罪魁禍首笑著說出:“沒關係,孰能無過?下次小心點,我們一家以後就靠你了。”這樣的話,我當場給你下跪。

你已經不是人了,是神。

我當場對其中一個病人的父母說:“你的孩子出車禍,不單單是他自己的錯,你們也有責任。你們不看好孩子,讓他們那麽小就騎著摩托車亂晃,現在出了車禍,不但保險沒有得索償,如果被撞的一方有什麽三長兩短的話可不是賠錢了事那麽簡單。”

很多人會說孩子只是在鄉間小路上跑,沒有什麽問題,但是我覺得鄉間的道路狀況纔是糟糕。

去過鄉區的人都知道大多數的鄉區道路都是坑坑洞洞的,而且到了晚上又沒有路燈,這種情況下騎摩托車不容易出意外的話我的頭給你。

有人也許覺得我這麽對病人家屬説話很不應該,而且隨時都有被投訴的危險。

但是我覺得應該說的話就得說,好過哪一天他的孩子又騎著摩托車出去晃的時候被車子撞倒了,救不回來,他們才來哭天搶地怨天尤人。

到時後悔也太遲了。

要投訴的話,就儘管去吧。

讓那見鬼的投訴見鬼去。

2012年7月6日 星期五

發洩文

注:以下純粹是發洩文

午飯時間的時候,我的MO打了通電話過來:“誒,到急診部來,老闆在看case。”

我一邊往急診部的方向走去,一邊納悶著究竟是什麽病需要到我們老闆親自下到急診部去看。

到了急診室的時候,發現不只内科的老闆在,就連急診部的老闆也在場。

一問之下才知道原來這個病人是本地官員,職位大小我也不清楚,不過照來探病的人數來看的話,官職應該不會太大才對。

經過一連串的檢查之後,我們診斷這個病人為心臟病發作以及糖尿病酮酸中毒(DKA)。

有鑒于他的心臟病情甚是嚴重,我們打算將他送到新山中央醫院去接受進一步的治療。

在和新山方面的心臟專科討論過後,他們願意接收病人,但病人必須承擔一定的風險,畢竟他的情況不甚穩定,到新山的路上什麽事都可能會發生。

我的MO打算和病人的妻子討論看看,如果他的妻子同意的話,我們就能馬上將病人送往新山中央醫院。

左顧右盼之下,沒有發現到病人的妻子,反而是幾個朋友站在一旁,看著我們忙進忙出。

我的MO請病人的朋友通知他的太太,希望能和她談一談病人的情況的時候,我們醫院的Matron屁顛屁顛地跑了過來,說:“醫生啊,病人的太太很累,沒有辦法走動,現在在樓上的房裏休息。”

我瞪大了眼睛,心想我工作了快一年,從來沒有看過哪一個病人的家屬曾經因爲覺得疲倦而能夠有這樣的待遇,有一閒房間來休養生息。

如果是一般的家屬,就算你是背著病人跑了二十公里的路來到醫院,累得滿頭大汗喘息連連,一付隨時都可能倒下去的樣子的話,院方也許只會指著外頭的椅子讓你坐下來,心情好的話也許會告訴你最靠近的飲料販賣機在哪裏。

然後在背後笑你蠢,爲什麽不叫救傷車。

想要有安靜的房間、舒適的沙發休息,等下輩子吧。

我的MO說:“可是我們必須讓她知道現在的情況,並且需要她來做決定是否要將病人送到新山去。”

身穿深藍色制服的Matron思索了一下,不急不徐地說:“要不醫生你們上去,到房間去和她說說?”

我說院長有這樣的Matron還真的是絕配,都是一群把自家的醫護人員當狗來踩,把病人當神來拜的極品,相信一定可以合作愉快。

區區一個芝麻官的家屬就要我們用這樣的規格來對待,那如果是更大一點的官員進院來的話,我們豈不是要三拜九叩,一路從樓下跪爬到樓上去,親吻家屬的腳趾之後大呼三聲千嵗才能夠説話?

我的MO根本不吃這一套,一句:“我必須在這裡留意病人狀況。”就堵住了matron的嘴。

我對病人並沒有意見,我看不過眼的是醫院的態度。

我明白身為公務員這些病人有資格接受比較好的待遇,畢竟這是他們的福利。

但這件事情很明顯的已經不是政府提供給公務員的福利,而是奉承拍馬的作秀之擧。

一個進了醫院卻連媒體都懶得來訪問的小小地方官,院方有沒有必要拍馬屁拍到這麽明顯?

如果真有什麽達官貴人不小心入住醫院了,院方是不是要封鎖醫院,將病房清空,以避免這些大人物受到打擾?

醫院是一個服務大衆的地方,不是爲了一小撮的人而存在。

如果院方能夠因為一個小小官員的太太感到“疲倦”而特別準備一閒房間的話,那下一次有病人的家屬在探病時間來看病人,因爲病房太悶熱的關係而昏倒的時候,你就更應該提供一閒房間供他們休息。

畢竟這是遠方的錯所造成的,責無旁貸。

而這樣的事情,常常都會在病房裏看到。

晚上我走向加護病房的時候,看見病人太太休息的房間的燈還亮著。

我心頭有氣,快步走過。

——————————————————

早上在替病人抽血的時候,我找了好久,都沒有辦法在病人手上找到漂亮的血管。

我一邊在她手上抹上酒精一邊說:“對不起啊阿嫲,可能會有點痛,忍一忍啊。”

阿嫲呵呵笑說:“不用緊啦醫生,你們醫生做的一定是對我們病人好的,你做就是了。”

在被感動得亂七八糟的同時,阿嫲的這句話狠狠地在我臉上甩了一巴掌。

我們所作的,是不是真的是對病人好?

我們DNR病人的時候,是真的從病人的出發點來看,還是只是因爲我們想讓我們自己的日子好過一些?

我們在批評大衆對醫生不再尊敬的時候,我們是不是有資格做出這樣的批評?

我們身為醫生的所作所爲,是否承受得起那種尊敬?

我看過這樣一段文字:

“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside down.

Doctors destroy health,

lawyer destroys justice,

universities destroy knowledge,

government destroys freedom,

the major media destroys information,

and religion destroys spirituality.”

我們,是不是其中之一?

午飯時間的時候,我的MO打了通電話過來:“誒,到急診部來,老闆在看case。”

我一邊往急診部的方向走去,一邊納悶著究竟是什麽病需要到我們老闆親自下到急診部去看。

到了急診室的時候,發現不只内科的老闆在,就連急診部的老闆也在場。

一問之下才知道原來這個病人是本地官員,職位大小我也不清楚,不過照來探病的人數來看的話,官職應該不會太大才對。

經過一連串的檢查之後,我們診斷這個病人為心臟病發作以及糖尿病酮酸中毒(DKA)。

有鑒于他的心臟病情甚是嚴重,我們打算將他送到新山中央醫院去接受進一步的治療。

在和新山方面的心臟專科討論過後,他們願意接收病人,但病人必須承擔一定的風險,畢竟他的情況不甚穩定,到新山的路上什麽事都可能會發生。

我的MO打算和病人的妻子討論看看,如果他的妻子同意的話,我們就能馬上將病人送往新山中央醫院。

左顧右盼之下,沒有發現到病人的妻子,反而是幾個朋友站在一旁,看著我們忙進忙出。

我的MO請病人的朋友通知他的太太,希望能和她談一談病人的情況的時候,我們醫院的Matron屁顛屁顛地跑了過來,說:“醫生啊,病人的太太很累,沒有辦法走動,現在在樓上的房裏休息。”

我瞪大了眼睛,心想我工作了快一年,從來沒有看過哪一個病人的家屬曾經因爲覺得疲倦而能夠有這樣的待遇,有一閒房間來休養生息。

如果是一般的家屬,就算你是背著病人跑了二十公里的路來到醫院,累得滿頭大汗喘息連連,一付隨時都可能倒下去的樣子的話,院方也許只會指著外頭的椅子讓你坐下來,心情好的話也許會告訴你最靠近的飲料販賣機在哪裏。

然後在背後笑你蠢,爲什麽不叫救傷車。

想要有安靜的房間、舒適的沙發休息,等下輩子吧。

我的MO說:“可是我們必須讓她知道現在的情況,並且需要她來做決定是否要將病人送到新山去。”

身穿深藍色制服的Matron思索了一下,不急不徐地說:“要不醫生你們上去,到房間去和她說說?”

我說院長有這樣的Matron還真的是絕配,都是一群把自家的醫護人員當狗來踩,把病人當神來拜的極品,相信一定可以合作愉快。

區區一個芝麻官的家屬就要我們用這樣的規格來對待,那如果是更大一點的官員進院來的話,我們豈不是要三拜九叩,一路從樓下跪爬到樓上去,親吻家屬的腳趾之後大呼三聲千嵗才能夠説話?

我的MO根本不吃這一套,一句:“我必須在這裡留意病人狀況。”就堵住了matron的嘴。

我對病人並沒有意見,我看不過眼的是醫院的態度。

我明白身為公務員這些病人有資格接受比較好的待遇,畢竟這是他們的福利。

但這件事情很明顯的已經不是政府提供給公務員的福利,而是奉承拍馬的作秀之擧。

一個進了醫院卻連媒體都懶得來訪問的小小地方官,院方有沒有必要拍馬屁拍到這麽明顯?

如果真有什麽達官貴人不小心入住醫院了,院方是不是要封鎖醫院,將病房清空,以避免這些大人物受到打擾?

醫院是一個服務大衆的地方,不是爲了一小撮的人而存在。

如果院方能夠因為一個小小官員的太太感到“疲倦”而特別準備一閒房間的話,那下一次有病人的家屬在探病時間來看病人,因爲病房太悶熱的關係而昏倒的時候,你就更應該提供一閒房間供他們休息。

畢竟這是遠方的錯所造成的,責無旁貸。

而這樣的事情,常常都會在病房裏看到。

晚上我走向加護病房的時候,看見病人太太休息的房間的燈還亮著。

我心頭有氣,快步走過。

——————————————————

早上在替病人抽血的時候,我找了好久,都沒有辦法在病人手上找到漂亮的血管。

我一邊在她手上抹上酒精一邊說:“對不起啊阿嫲,可能會有點痛,忍一忍啊。”

阿嫲呵呵笑說:“不用緊啦醫生,你們醫生做的一定是對我們病人好的,你做就是了。”

在被感動得亂七八糟的同時,阿嫲的這句話狠狠地在我臉上甩了一巴掌。

我們所作的,是不是真的是對病人好?

我們DNR病人的時候,是真的從病人的出發點來看,還是只是因爲我們想讓我們自己的日子好過一些?

我們在批評大衆對醫生不再尊敬的時候,我們是不是有資格做出這樣的批評?

我們身為醫生的所作所爲,是否承受得起那種尊敬?

我看過這樣一段文字:

“Just look at us. Everything is backwards. Everything is upside down.

Doctors destroy health,

lawyer destroys justice,

universities destroy knowledge,

government destroys freedom,

the major media destroys information,

and religion destroys spirituality.”

我們,是不是其中之一?

2012年6月7日 星期四

无知

病房里有一名男子,因为心脏衰竭的关系入院。

入院第一天人还好好的,能说能笑。

隔天早上,整个人忽然陷入昏迷,然后血氧浓度直坠。

我们进行插管之后,好不容易将血氧浓度拉起来了,却发现他的血压很不争气的跟着跌了下去。

给了强心剂之后,我们就等着血压回稳,然后准备将病人送去做CT扫描,看看他是不是中了风。

那天是我oncall,我很担心这个病人。

看着他的血压一直都徘徊在90/50之间,我的心情一直都很阴郁。

强心剂的剂量一再提高,血压却一点都没有要振作起来的迹象。

那时是傍晚时分,探访时间。

男子的亲属全都来了,将病房挤得水泄不通。

由于我们之前已经通知家属说男子的情况不是很稳定,随时都有可能恶化,所以当男子的亲属们来探望他的时候,他们心里的焦虑毫无保留的写在脸上。

几个人手上捧着可兰经,围着男子喃喃的祈祷着;有人跪在男子身边,眼眶泛泪地不断的在他耳边低语。

更多的人站在一旁,双眼直瞪着那躺在病床上,口里插着一条管子的男子。

也许他们在寻思着,什么时候,会轮到他们像这样的躺在床上,依赖着冷冰冰的机器,苟且延续自己的生命。

整个病房被一股低气压充斥。

如同外头已被夕阳撇弃,正在被黑暗笼罩的天空一般,一股深深的悲伤正张牙舞抓的侵袭着每一个人。

我因为要察看男子血压的关系,必须到床边去,但是由于来探访的人实在太多,我变成站在人群当中。

那时的天气很闷热,我早已卸下了白袍。身穿T恤牛仔裤的我站在一群人中间,一点都不突兀。

被那种悲伤围绕的时候,我其实感同身受。

那一种感觉,其实就和当天我看着阿公被收殓一样。

那是一种你知道你面前的这个人不会再回来了的感觉。

病人的儿子发现我站在他们之中,赶紧走向前来,说:“医生,我发现我的父亲刚刚手脚有动了一下,是不是一个好转的迹象?”

我不想给他们飘渺的希望,只能苦笑着告诉他们说病人的情况不是很乐观,我们不能够承诺任何东西。

儿子点了点头,走回到床边,紧握着病人的手。

紧紧地握着。

我看着那儿子的身影,心里突然有点羡慕他。

我在之前的一篇文章《左手杀戮,右手治愈》里曾经说过:

我發現很多人在最無助的時候是當自己或自己所愛的人生病的時候。

因爲他們面對的是他們完全陌生的世界,他們只能無助的吞下醫生喂給他們的資訊。

我希望我所擁有的知識,能夠在這個時候,為自己,為身邊的人帶來一點慰藉。

可是在经历过我阿公的事情之后,我才知道事情其实完全不是那么一回事。

我为自己装备了医疗方面的知识,可是这不但无法让我在我阿公生病的时候派上用场,还使我看清了事实。

我阿公正在离我们远去的事实。

而我什么都不能够做,只能够束手无策的站在一边,看着他离开。

我空有医生的名号,却什么都不能做。

那种无力感让我感到很疲惫。

我宁愿什么都不知道,至少还能抱持着一些些的希望。

希望我阿公会有痊愈的一天。

而不是像我当时那样的,心底深处知道我们所在做的一切都只不过是在拖延时间而已。

连那一丁点的希望都不敢有。

当事实是如此的丑陋的时候,

无知,有时真的是一种幸福。

入院第一天人还好好的,能说能笑。

隔天早上,整个人忽然陷入昏迷,然后血氧浓度直坠。

我们进行插管之后,好不容易将血氧浓度拉起来了,却发现他的血压很不争气的跟着跌了下去。

给了强心剂之后,我们就等着血压回稳,然后准备将病人送去做CT扫描,看看他是不是中了风。

那天是我oncall,我很担心这个病人。

看着他的血压一直都徘徊在90/50之间,我的心情一直都很阴郁。

强心剂的剂量一再提高,血压却一点都没有要振作起来的迹象。

那时是傍晚时分,探访时间。

男子的亲属全都来了,将病房挤得水泄不通。

由于我们之前已经通知家属说男子的情况不是很稳定,随时都有可能恶化,所以当男子的亲属们来探望他的时候,他们心里的焦虑毫无保留的写在脸上。

几个人手上捧着可兰经,围着男子喃喃的祈祷着;有人跪在男子身边,眼眶泛泪地不断的在他耳边低语。

更多的人站在一旁,双眼直瞪着那躺在病床上,口里插着一条管子的男子。

也许他们在寻思着,什么时候,会轮到他们像这样的躺在床上,依赖着冷冰冰的机器,苟且延续自己的生命。

整个病房被一股低气压充斥。

如同外头已被夕阳撇弃,正在被黑暗笼罩的天空一般,一股深深的悲伤正张牙舞抓的侵袭着每一个人。

我因为要察看男子血压的关系,必须到床边去,但是由于来探访的人实在太多,我变成站在人群当中。

那时的天气很闷热,我早已卸下了白袍。身穿T恤牛仔裤的我站在一群人中间,一点都不突兀。

被那种悲伤围绕的时候,我其实感同身受。

那一种感觉,其实就和当天我看着阿公被收殓一样。

那是一种你知道你面前的这个人不会再回来了的感觉。

病人的儿子发现我站在他们之中,赶紧走向前来,说:“医生,我发现我的父亲刚刚手脚有动了一下,是不是一个好转的迹象?”

我不想给他们飘渺的希望,只能苦笑着告诉他们说病人的情况不是很乐观,我们不能够承诺任何东西。

儿子点了点头,走回到床边,紧握着病人的手。

紧紧地握着。

我看着那儿子的身影,心里突然有点羡慕他。

我在之前的一篇文章《左手杀戮,右手治愈》里曾经说过:

我發現很多人在最無助的時候是當自己或自己所愛的人生病的時候。

因爲他們面對的是他們完全陌生的世界,他們只能無助的吞下醫生喂給他們的資訊。

我希望我所擁有的知識,能夠在這個時候,為自己,為身邊的人帶來一點慰藉。

可是在经历过我阿公的事情之后,我才知道事情其实完全不是那么一回事。

我为自己装备了医疗方面的知识,可是这不但无法让我在我阿公生病的时候派上用场,还使我看清了事实。

我阿公正在离我们远去的事实。

而我什么都不能够做,只能够束手无策的站在一边,看着他离开。

我空有医生的名号,却什么都不能做。

那种无力感让我感到很疲惫。

我宁愿什么都不知道,至少还能抱持着一些些的希望。

希望我阿公会有痊愈的一天。

而不是像我当时那样的,心底深处知道我们所在做的一切都只不过是在拖延时间而已。

连那一丁点的希望都不敢有。

当事实是如此的丑陋的时候,

无知,有时真的是一种幸福。

2012年6月2日 星期六

惜福

那一天坐在门诊间里看诊的时候,我接过了护士递过来的病历卡,等着下个病人进来。

翻阅着病人的病历的时候,门诊间的门被打开了,一名年约五十的男子拄着拐杖缓缓地走了进来,然后在我身边坐下。

我问:“阿叔,你前几天没有来抽血吗?我们没有你的验血报告,没有办法看你的病情进展诶。”

男子说:“我忘了。”

半晌之后,又一脸阴郁地说道:“以前都抽了那么多血,都没有用,还不是不会好。”

我说:“话不是这么说,以前抽的血不能用在现在的诊断上。人的身体情况一直在变,所以我们才要一直抽血啊。”

男子挥了挥手,说:“不会好的,我现在这样生不如死,不会好的。”语气中尽是满满的沮丧。

我看他这个样子,无名火顿时大起,冷冷地道:“阿叔,你这样不算是生不如死。”

说着指着外头道:“你去看看那些躺在病床上、坐在轮椅上的病人,那些才叫做生不如死。你现在还能够靠拐杖自己来看医生,他们呢?他们连站起来都不能。”

男子沉默。

我让护士验了男子的血糖、又量了他的血压之后道:“阿叔,我们给你的药你有没有吃?”

男子摇了摇头,道:“我以为可以不用吃。”

我暗自叹了口气,道:“阿叔,你的血压和血糖都超标了,你再这样下去,你的肾迟早会坏。”

男子一脸沮丧道:“坏就坏啦,反正我也没救了。”

我不禁提高声量,道:“阿叔,你知不知道肾坏掉的话要洗肾?”

他摇头。

“你知不知道一个星期要洗三次肾?”

摇头。

“你知不知道每次要洗四个小时?”

摇头。

“你知不知道洗一次要150令吉?”

他眼睛睁大。

“你知不知道这样一个月要洗掉2000令吉?”

眼睛睁得更大。

“你知不知道这样洗个几年你就可以买一辆Mercedes了?”

眼睛快掉出来了。

最后我靠在椅背上,问:“阿叔,你有钱来这样洗吗?”

他摇头。

我道:“阿叔,我们是在帮你。没有错,你现在是需要靠拐杖走路,可是至少通过复健也许有一天你能够将拐杖丢掉。但是找你这样自暴自弃来看的话,也许过不了一年,你就得开始洗肾了。”

看着他沉默的脸,我加了一句:“到时你才知道什么叫做生不如死。”

我开着药单,说:“药你继续吃,下次我们再见的时候,我要看到你的血压漂漂亮亮的,好不好?”

男子说:“一天要吃那么多药……”

我数了数,说:“阿叔,你一天才吃六种药。我给你看这个……”说着将药单簿翻到了前面我看过的一个病人,数了数之后道:“之前有一个人一天要吃十二种药,每天还要打两次针。你说,你一天吃六种药算得了什么?”

我顿了顿,道:“而且,这个病人今年才31岁,他还要靠导尿管来过日子。你说,谁比较可怜?”

我看着男子,道:“阿叔,你真的要感恩。”

看着男子离开门诊间的背影,发现其实不只阿叔一个人,很多人都忘了自己其实有多么的幸福,然后忘了感恩。

曾经在网路上看过这么一段文字:

如果你今天早上你起床时身体健康,没有疾病,那么你比其他几百万人更幸运,他们甚至看不到下周的太阳了;

如果你从来未尝过战争的危险、牢狱的孤独、 酷刑的折磨和饥饿的滋味,那么你的处境比其他5亿人更好;

如果你能随便进出教堂或寺庙而没有任何被暴行威胁和杀害的危险,那么你比其他30亿人更有运气;

如果你的冰箱里有食物,身上有衣可穿,有房可住及有床可睡,那么你比世上75%的人更有富气;

如果你在银行里有存款,钱包里有票子,口袋里有零钱,那么你 属于世上8%最幸运的人;

如果你父母双全,没有离异,那么你的确是那种很稀有的地球人;

如果你读了这断文字,那么你刚刚得到了双重的祝神福,因为有人想到了你,而你并不属于那另外20亿文盲。

许多对我们来说是很理所当然的事情,对地球上另一个角落上的人来说是一个遥不可及的梦想。

我们抱怨工作辛苦,可是有多少人因为事业而在为前途感到担忧。

我们抱怨饭菜不好吃,可是有多少人得翻遍整个城市的垃圾桶才能够生存下去。

我们抱怨床不好睡,可是有多少人得在天桥底下和野狗争那一席之地。

我们抱怨冷气不冷,可是有多少人在44度的温度下送了性命?

就像那时我在柬埔寨当义工时看到的一样:

老师因为薪水太低,必需时不时旷课去耕田、捕鱼,才能够养家糊口,导致孩子们能够上课的时间有限。

所以当有人到那边去教书的时候,不管多远,孩子们都愿意到学校去。

那种渴望学习的表情和心态,早已经在城市的孩子脸上消失贻尽。

我们有的太多,所以忘了珍惜。

翻阅着病人的病历的时候,门诊间的门被打开了,一名年约五十的男子拄着拐杖缓缓地走了进来,然后在我身边坐下。

我问:“阿叔,你前几天没有来抽血吗?我们没有你的验血报告,没有办法看你的病情进展诶。”

男子说:“我忘了。”

半晌之后,又一脸阴郁地说道:“以前都抽了那么多血,都没有用,还不是不会好。”

我说:“话不是这么说,以前抽的血不能用在现在的诊断上。人的身体情况一直在变,所以我们才要一直抽血啊。”

男子挥了挥手,说:“不会好的,我现在这样生不如死,不会好的。”语气中尽是满满的沮丧。

我看他这个样子,无名火顿时大起,冷冷地道:“阿叔,你这样不算是生不如死。”

说着指着外头道:“你去看看那些躺在病床上、坐在轮椅上的病人,那些才叫做生不如死。你现在还能够靠拐杖自己来看医生,他们呢?他们连站起来都不能。”

男子沉默。

我让护士验了男子的血糖、又量了他的血压之后道:“阿叔,我们给你的药你有没有吃?”

男子摇了摇头,道:“我以为可以不用吃。”

我暗自叹了口气,道:“阿叔,你的血压和血糖都超标了,你再这样下去,你的肾迟早会坏。”

男子一脸沮丧道:“坏就坏啦,反正我也没救了。”

我不禁提高声量,道:“阿叔,你知不知道肾坏掉的话要洗肾?”

他摇头。

“你知不知道一个星期要洗三次肾?”

摇头。

“你知不知道每次要洗四个小时?”

摇头。

“你知不知道洗一次要150令吉?”

他眼睛睁大。

“你知不知道这样一个月要洗掉2000令吉?”

眼睛睁得更大。

“你知不知道这样洗个几年你就可以买一辆Mercedes了?”

眼睛快掉出来了。

最后我靠在椅背上,问:“阿叔,你有钱来这样洗吗?”

他摇头。

我道:“阿叔,我们是在帮你。没有错,你现在是需要靠拐杖走路,可是至少通过复健也许有一天你能够将拐杖丢掉。但是找你这样自暴自弃来看的话,也许过不了一年,你就得开始洗肾了。”

看着他沉默的脸,我加了一句:“到时你才知道什么叫做生不如死。”

我开着药单,说:“药你继续吃,下次我们再见的时候,我要看到你的血压漂漂亮亮的,好不好?”

男子说:“一天要吃那么多药……”

我数了数,说:“阿叔,你一天才吃六种药。我给你看这个……”说着将药单簿翻到了前面我看过的一个病人,数了数之后道:“之前有一个人一天要吃十二种药,每天还要打两次针。你说,你一天吃六种药算得了什么?”

我顿了顿,道:“而且,这个病人今年才31岁,他还要靠导尿管来过日子。你说,谁比较可怜?”

我看着男子,道:“阿叔,你真的要感恩。”

看着男子离开门诊间的背影,发现其实不只阿叔一个人,很多人都忘了自己其实有多么的幸福,然后忘了感恩。

曾经在网路上看过这么一段文字:

如果你今天早上你起床时身体健康,没有疾病,那么你比其他几百万人更幸运,他们甚至看不到下周的太阳了;

如果你从来未尝过战争的危险、牢狱的孤独、 酷刑的折磨和饥饿的滋味,那么你的处境比其他5亿人更好;

如果你能随便进出教堂或寺庙而没有任何被暴行威胁和杀害的危险,那么你比其他30亿人更有运气;

如果你的冰箱里有食物,身上有衣可穿,有房可住及有床可睡,那么你比世上75%的人更有富气;

如果你在银行里有存款,钱包里有票子,口袋里有零钱,那么你 属于世上8%最幸运的人;

如果你父母双全,没有离异,那么你的确是那种很稀有的地球人;

如果你读了这断文字,那么你刚刚得到了双重的祝神福,因为有人想到了你,而你并不属于那另外20亿文盲。

许多对我们来说是很理所当然的事情,对地球上另一个角落上的人来说是一个遥不可及的梦想。

我们抱怨工作辛苦,可是有多少人因为事业而在为前途感到担忧。

我们抱怨饭菜不好吃,可是有多少人得翻遍整个城市的垃圾桶才能够生存下去。

我们抱怨床不好睡,可是有多少人得在天桥底下和野狗争那一席之地。

我们抱怨冷气不冷,可是有多少人在44度的温度下送了性命?

就像那时我在柬埔寨当义工时看到的一样:

老师因为薪水太低,必需时不时旷课去耕田、捕鱼,才能够养家糊口,导致孩子们能够上课的时间有限。

所以当有人到那边去教书的时候,不管多远,孩子们都愿意到学校去。

那种渴望学习的表情和心态,早已经在城市的孩子脸上消失贻尽。

我们有的太多,所以忘了珍惜。

2012年5月11日 星期五

走了

我记得以前年纪还小的时候,每次回到昔加末去,都会看到阿公坐在客厅的躺椅上,眯着眼睛睡觉,不然就是拉一把藤椅坐在门旁,点一支烟,看着门外的街景。

然后在傍晚的时候,他会转过头来问我和我妹:啊……你们要不要吃雪糕?

接着他就一边一个的,带着我和我妹慢慢走到附近的杂货店去买雪糕。

那时的我们好小,还得踮着脚,才能够着雪柜里的雪糕。

挑了雪糕,还了钱,我们再慢慢地走回去。

那夕阳总将我们仨的影子在那新村被黄泥渲染的柏油路上拉得长长的。

有好长一段时间,我对昔加末的记忆就只是那段从家里到杂货店的距离。

我忘了一路上阿公有没有和我们说话,只记得那时的我对阿公只有两个印象:

高和雪糕。

后来我们长大了,阿公再也不问我们要不要吃雪糕。

他会在我们附近坐下,然后问:读书忙不忙?辛不辛苦?

用这种方式来表达对我们的关心。

因为他的乡音颇重,我们不是听得很懂,所以常常就三言两语结束了对话。

然后他就会再拉过藤椅,坐到门边,开始抽烟。

就这样,过了很多年。

我记得每次我回去的时候,他看到我和我妹的时候总会很大声地叫我们的名。

可是他总把我的名字叫错,总是大声地叫:Peng Li!(应该是PengJi)。

就这样叫了二十六年。

一直这样过了二十多年,直到去年,阿公开始申诉他的脚肿,走路很辛苦。

那时我们带他去让医生检查,除了发现他的红血球、白血球和血小板偏低之外,都找不到其它的问题。

我们以为,这不过是一个小问题,我们还有好长一段时间可以在一起。

或者说,我们一直都以为阿公会在那里,永远都不会离开。

今年年初二的时候,阿公和我坐在客厅里。

他突然问我:“我还可以活多久?”

我一整个傻掉。

大过年的,这是什么问题?

我便草草地带过。

阿公说:“我知道,我剩的时间不多。”

我们都以为,这只是他被脚肿的问题困扰太久而产生的感觉,

却没想到,也许,那时的他正在预言些什么。

一个月前,老爸通知我,说阿公在家里觉得全身乏力,还有肛门出血以及其它的一些症状。

我觉得事情不妙,立刻让他将阿公送到医院去。

当时我才刚加入内科,还在tagging,照例应该工作到晚上十点。

我和负责的MO要求提早离开之后,就紧跟在我爸他们之后赶上昔加末。

到了医院的时候,时间已近午夜。

我急急走在医院的长廊上,转进了我阿公所在的病房。

我看他躺在病床上,一脸苍白,双眼闭着,一副正在睡觉的样子。

我轻轻拍了拍他的手, 他转醒过后看到我,笑着问道:“你怎么会在这里?”

我说:“爸爸说你不舒服,我就上来看你。”

阿公说:“真是乖孙。阿公常常想和你谈话,可是你都没空。”

我心头一紧,笑道:“是啊,工作很忙。”

阿公说:“你工作还不会会很压力?你要放轻松一点,不要给自己那么多压力。要照顾好自己。”

我点头,说:“嗯,我知道。”

后来因为隔天要工作的关系,我待了一下子就离开了。

那时的我不知道,那也许是阿公最后一次知道他口中的乖孙来看他了。

后来阿公因为贫血的关系,进进出出医院好几回。

我到昔加末好几回去看他,只觉得他越来越憔悴,而且总是迷迷糊糊的,一直在睡觉。

照顾他的姑姑说阿公晚上的时候总是睡不好,我也不以为意。

一个星期前,我在工作的时候,收到了老妈的简讯:

阿公走了。睡梦中走的。

我立刻请了事假,赶上昔加末。

到了昔加末,从远处就已经看见在阿公家外头设起了灵堂。

我走进客厅,看见殡仪馆的人刚刚将阿公打理好,将他放进棺材。

阿公打着领结,穿着西装外套。

我从来没有看他这么打扮过。

他的脸很安详。

就好像睡着一样。

只是这一次,他再也不会醒来了。

我走近,眼泪落下。

我通知我妹。

在电话另一端的她说,她刚刚在睡午觉的时候,就梦见阿公走了。

是不是阿公去通知她的,没有人知道。

她在两百公里外的蕉赖,哭得很惨。

两天后,阿公出殡了。

在封棺前,爸爸和众姑姑叔叔们在那边喊:“爸,起来咯!”的时候,我的泪再次滑落。

阿公不会再起来了,不管我们怎么叫,他不会再起来了。

在阿公下葬的时候,随着第一把黄土洒在他的棺木上,我们今后就只能通过照片来和他见面。

也许,在梦里也会有相遇的机会。

回家的时候,我经过了当年阿公带着我们走去买雪糕的那条路。

赫然发现,当年觉得那么长的一段路,如今似乎没几步就已经走完了。

我们长大了,而阿公走了。

一阵风掠过,一片叶被吹落。

落在我的车镜上。

然后在傍晚的时候,他会转过头来问我和我妹:啊……你们要不要吃雪糕?

接着他就一边一个的,带着我和我妹慢慢走到附近的杂货店去买雪糕。

那时的我们好小,还得踮着脚,才能够着雪柜里的雪糕。

挑了雪糕,还了钱,我们再慢慢地走回去。

那夕阳总将我们仨的影子在那新村被黄泥渲染的柏油路上拉得长长的。

有好长一段时间,我对昔加末的记忆就只是那段从家里到杂货店的距离。

我忘了一路上阿公有没有和我们说话,只记得那时的我对阿公只有两个印象:

高和雪糕。

后来我们长大了,阿公再也不问我们要不要吃雪糕。

他会在我们附近坐下,然后问:读书忙不忙?辛不辛苦?

用这种方式来表达对我们的关心。

因为他的乡音颇重,我们不是听得很懂,所以常常就三言两语结束了对话。

然后他就会再拉过藤椅,坐到门边,开始抽烟。

就这样,过了很多年。

我记得每次我回去的时候,他看到我和我妹的时候总会很大声地叫我们的名。

可是他总把我的名字叫错,总是大声地叫:Peng Li!(应该是PengJi)。

就这样叫了二十六年。

一直这样过了二十多年,直到去年,阿公开始申诉他的脚肿,走路很辛苦。

那时我们带他去让医生检查,除了发现他的红血球、白血球和血小板偏低之外,都找不到其它的问题。

我们以为,这不过是一个小问题,我们还有好长一段时间可以在一起。

或者说,我们一直都以为阿公会在那里,永远都不会离开。

今年年初二的时候,阿公和我坐在客厅里。

他突然问我:“我还可以活多久?”

我一整个傻掉。

大过年的,这是什么问题?

我便草草地带过。

阿公说:“我知道,我剩的时间不多。”

我们都以为,这只是他被脚肿的问题困扰太久而产生的感觉,

却没想到,也许,那时的他正在预言些什么。

一个月前,老爸通知我,说阿公在家里觉得全身乏力,还有肛门出血以及其它的一些症状。

我觉得事情不妙,立刻让他将阿公送到医院去。

当时我才刚加入内科,还在tagging,照例应该工作到晚上十点。

我和负责的MO要求提早离开之后,就紧跟在我爸他们之后赶上昔加末。

到了医院的时候,时间已近午夜。

我急急走在医院的长廊上,转进了我阿公所在的病房。

我看他躺在病床上,一脸苍白,双眼闭着,一副正在睡觉的样子。

我轻轻拍了拍他的手, 他转醒过后看到我,笑着问道:“你怎么会在这里?”

我说:“爸爸说你不舒服,我就上来看你。”

阿公说:“真是乖孙。阿公常常想和你谈话,可是你都没空。”

我心头一紧,笑道:“是啊,工作很忙。”

阿公说:“你工作还不会会很压力?你要放轻松一点,不要给自己那么多压力。要照顾好自己。”

我点头,说:“嗯,我知道。”

后来因为隔天要工作的关系,我待了一下子就离开了。

那时的我不知道,那也许是阿公最后一次知道他口中的乖孙来看他了。

后来阿公因为贫血的关系,进进出出医院好几回。

我到昔加末好几回去看他,只觉得他越来越憔悴,而且总是迷迷糊糊的,一直在睡觉。

照顾他的姑姑说阿公晚上的时候总是睡不好,我也不以为意。

一个星期前,我在工作的时候,收到了老妈的简讯:

阿公走了。睡梦中走的。

我立刻请了事假,赶上昔加末。

到了昔加末,从远处就已经看见在阿公家外头设起了灵堂。

我走进客厅,看见殡仪馆的人刚刚将阿公打理好,将他放进棺材。

阿公打着领结,穿着西装外套。

我从来没有看他这么打扮过。

他的脸很安详。

就好像睡着一样。

只是这一次,他再也不会醒来了。

我走近,眼泪落下。

我通知我妹。

在电话另一端的她说,她刚刚在睡午觉的时候,就梦见阿公走了。

是不是阿公去通知她的,没有人知道。

她在两百公里外的蕉赖,哭得很惨。

两天后,阿公出殡了。

在封棺前,爸爸和众姑姑叔叔们在那边喊:“爸,起来咯!”的时候,我的泪再次滑落。

阿公不会再起来了,不管我们怎么叫,他不会再起来了。

在阿公下葬的时候,随着第一把黄土洒在他的棺木上,我们今后就只能通过照片来和他见面。

也许,在梦里也会有相遇的机会。

回家的时候,我经过了当年阿公带着我们走去买雪糕的那条路。

赫然发现,当年觉得那么长的一段路,如今似乎没几步就已经走完了。

我们长大了,而阿公走了。

一阵风掠过,一片叶被吹落。

落在我的车镜上。

2012年4月27日 星期五

老伯和阿源

遺棄這個地方,已經快五個月了。

這五個月裏,每天都是工作、工作、工作。

每天睜開眼睛,就是在和工作奮鬥,

努力地讓自己撐到晚上,然後倒頭就睡。

把自己抛進另一個虛無的空間裏,暫時逃避。

結束了婦產科的實習之後,我進入了内科。

而這無底深淵,我仍然沒有辦法擺脫。

工作。

工作。

工作。

努力的讓自己被工作吞噬掉。

一點一點的。

忘了停下腳步,看看周遭發生的事情。

———————————————————————————————————————

那一天傍晚五點半,我趕著把手上的工作做完要回家去。

正忙得焦頭爛額的時候,我的同事跑了過來,說有一個華人阿伯剛剛入院,聼不懂馬來文,希望我能去幫忙翻譯。

我來到了老伯跟前,看見有一個年輕男子將手上的袋子交給了老伯,叮囑著他說:“這裡有麵包,你餓的時候可以拿來吃。”說罷便離開了。

我等男子離開后便坐在老伯身邊,嘗試詢問病史。

談了幾句后我發現老伯不但説話口齒不清,而且只會說福建話,憑著我這半桶水的福建話程度,絕對是問不出什麽鬼來的。

於是我宣告放棄,問老伯道:“阿伯,你有沒有孩子或者是孫子?能不能請他來讓我和他談談?”

老伯結結巴巴的說他沒有兒子,也沒有孫子。

我說:“那剛剛那個那麵包來給你的是誰?”

老伯說那是他的侄兒的孩子。

我說:“那你有沒有他的電話?”

老伯吃力的從口袋裏掏出了錢包,顫抖著手拿出了一張寫了好幾個電話號碼的紙條,指著其中一個註明著“源”的號碼,說:“你可以打給他。”

我伸出手想將紙條接過,他卻將手縮了回去,生怕我將紙條搶走的樣子。

我好不容易將號碼抄了下來之後,走到櫃檯趨想打電話給這個阿源。

離開前我看見阿伯受傷緊緊抓著紙條,

像一個即將溺斃的人,緊抓著浮木不放。

我拿起電話鍵入了號碼之後,那個叫阿源的男人接起了電話。

我說:“我是醫院打來的,請問你認不認識XXX(阿伯的名字)?”

阿源不置可否,直接問:“你要干嘛?”

我說:“他現在在醫院裏,可是我們都聼不懂他在說什麽,能不能請你來翻譯一下?”

阿源在電話另一端道:“啊我再問一下。”說罷就挂上了電話。

態度敷衍之極。

後來不出我所料的,這個阿源根本沒有出現過。

在老伯能出院的那天,我對老伯說:“你可以叫你的家人來接你了。”

孰料老伯聼了之後直接離開醫院,留下藥單和賬單沒結帳。

後來院方在聯絡了老伯的親屬之後,一個年輕人才將老伯帶了回來,處理出院手續。

當時我正坐在櫃檯工作,便順口問那年輕人是老伯的什麽人。

他說他是老伯的侄子的孩子。

我說:“阿源是你的誰?”

那年輕人說:“是我父親。”

接著好奇地問道:“你怎麽會認識他?”似乎很訝異怎麽會有醫生認識他父親。

我冷冷地説道:“我之前打電話給你父親,讓他來看看老伯,但是他沒來。”

說罷低下頭去,繼續我手上的工作。

留下那年輕人一臉尷尬的站在那裏。

這五個月裏,每天都是工作、工作、工作。

每天睜開眼睛,就是在和工作奮鬥,

努力地讓自己撐到晚上,然後倒頭就睡。

把自己抛進另一個虛無的空間裏,暫時逃避。

結束了婦產科的實習之後,我進入了内科。

而這無底深淵,我仍然沒有辦法擺脫。

工作。

工作。

工作。

努力的讓自己被工作吞噬掉。

一點一點的。

忘了停下腳步,看看周遭發生的事情。

———————————————————————————————————————

那一天傍晚五點半,我趕著把手上的工作做完要回家去。

正忙得焦頭爛額的時候,我的同事跑了過來,說有一個華人阿伯剛剛入院,聼不懂馬來文,希望我能去幫忙翻譯。

我來到了老伯跟前,看見有一個年輕男子將手上的袋子交給了老伯,叮囑著他說:“這裡有麵包,你餓的時候可以拿來吃。”說罷便離開了。

我等男子離開后便坐在老伯身邊,嘗試詢問病史。

談了幾句后我發現老伯不但説話口齒不清,而且只會說福建話,憑著我這半桶水的福建話程度,絕對是問不出什麽鬼來的。

於是我宣告放棄,問老伯道:“阿伯,你有沒有孩子或者是孫子?能不能請他來讓我和他談談?”

老伯結結巴巴的說他沒有兒子,也沒有孫子。

我說:“那剛剛那個那麵包來給你的是誰?”

老伯說那是他的侄兒的孩子。

我說:“那你有沒有他的電話?”

老伯吃力的從口袋裏掏出了錢包,顫抖著手拿出了一張寫了好幾個電話號碼的紙條,指著其中一個註明著“源”的號碼,說:“你可以打給他。”

我伸出手想將紙條接過,他卻將手縮了回去,生怕我將紙條搶走的樣子。

我好不容易將號碼抄了下來之後,走到櫃檯趨想打電話給這個阿源。

離開前我看見阿伯受傷緊緊抓著紙條,

像一個即將溺斃的人,緊抓著浮木不放。

我拿起電話鍵入了號碼之後,那個叫阿源的男人接起了電話。

我說:“我是醫院打來的,請問你認不認識XXX(阿伯的名字)?”

阿源不置可否,直接問:“你要干嘛?”

我說:“他現在在醫院裏,可是我們都聼不懂他在說什麽,能不能請你來翻譯一下?”

阿源在電話另一端道:“啊我再問一下。”說罷就挂上了電話。

態度敷衍之極。

後來不出我所料的,這個阿源根本沒有出現過。

在老伯能出院的那天,我對老伯說:“你可以叫你的家人來接你了。”

孰料老伯聼了之後直接離開醫院,留下藥單和賬單沒結帳。

後來院方在聯絡了老伯的親屬之後,一個年輕人才將老伯帶了回來,處理出院手續。

當時我正坐在櫃檯工作,便順口問那年輕人是老伯的什麽人。

他說他是老伯的侄子的孩子。

我說:“阿源是你的誰?”

那年輕人說:“是我父親。”

接著好奇地問道:“你怎麽會認識他?”似乎很訝異怎麽會有醫生認識他父親。

我冷冷地説道:“我之前打電話給你父親,讓他來看看老伯,但是他沒來。”

說罷低下頭去,繼續我手上的工作。

留下那年輕人一臉尷尬的站在那裏。

訂閱:

文章 (Atom)